碳达峰任务紧迫

●从1997年《京都议定书》、2016年《巴黎协议》到2022年COP27

世界工业化发展以来,全球气候温升现象明显,2016年平均气温比工业化前已升高1.2℃。专家测算,如果不采取有力措施,2100年全球气温将上升3.7~4.8℃,生态灾难将不可挽回。在此背景下,1997年联合国主持形成了《京都议定书》,要求各国共同努力将温度升高控制在2℃以下。2016年,《巴黎协议》再次提高要求,争取把温升控制在1.5℃以下。这意味着需要把大气中的CO2含量控制在450×10-6以下,也就是全球总排温室气体量不得超过1万亿吨(目前已经达到417×10-6)。2021年11月缔约方第26次会议(COP26)在英国格拉斯哥举行,又进一步完善了《巴黎协议》的实施细则。这些都是具有法律约束力的、经各国议会批准的国际公约。

2021年全球碳排放量363亿吨/年,其中水泥、钢铁、化工等行业占比70%。按现在的速度,2060年国际能源署(IEA)估计要降到100亿吨/年,而按《巴黎协定》要求应下降到47亿吨/年。2022年在埃及举行的COP27上,联合国秘书长古特雷斯表示:“我们正驶在前往气候地狱的高速公路上,而且还脚踩油门。”“人类有一个选择:合作或灭亡。它要么是气候团结公约,要么是集体自杀公约。”

在世界排放量363亿吨/年中,中国为119亿吨/年,占比高达33%,是碳排放第一大国。所以,中国对于碳排放的态度和措施必然成为国际关注的焦点,在此背景下,习近平主席2020年9月在联合国大会上宣布:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值,努力争取2060 年前实现碳中和。”从而使“双碳”成为我国向世界承诺的重要目标。

●中国承诺2030年碳达峰、2060年碳中和意味着什么

目前我国到达达峰的时间只剩7年,是世界上时间最短的。美国由于早就实现了能源转型,于2007年已经实现了碳达峰,欧盟27国作为整体也早已实现碳达峰。总体来说,工业发达国家大部分均已实现能源结构转变,一部分中等发达国家例如俄罗斯、巴西、印度尼西亚也已经实现碳达峰。据世界资源研究所(WRI)的统计数据显示,全球已经有54个国家的碳排放实现达峰。而对于中国来说,要在2030年实现碳达峰的难度大得多。这是因为,我国以煤-化石为主的能源结构短期内难以改变,煤炭在世界占能源消费的比例为27%,而我国煤炭还占56%;作为发展中国家,在减排同时经济发展不能下降,“2035年实现经济总量和人均收入翻一番”的发展任务还需要完成;我国能效低的状况要有根本改变也需要时间;而且我国绿色低碳技术的创新能力还有待提高。

可再生能源与储能为什么“关键”

2021年10月发布的《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的总体要求中提出:“以经济社会发展全面绿色转型为引领,以能源绿色低碳发展为关键,”“加快构建清洁低碳安全高效能源体系实施可再生能源替代行动,大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等,不断提高非化石能源消费比重。”“到2030年,单位国内生产总值能耗大幅下降;单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上;非化石能源消费比重达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上,二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降。”“到2060年,绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立,能源利用效率达到国际先进水平,非化石能源消费比重达到80%以上,碳中和目标顺利实现。”

这里把做好碳达峰、碳中和工作总要求中“能源绿色低碳发展为关键”,也就是说能源结构的绿色低碳转型是碳达峰的关键。这是因为我国之所以成为碳排放第一大国,就是因为首先我国成为世界能耗第一大国。《中华人民共和国气候变化第二次两年更新报告》显示,在我国碳排放构成中,跟能源活动相关的温室气体排放量,占到我国总排放量的77.7%。这必然成为减少碳排放的主要矛盾。

要减少跟能源活动相关的温室气体排放量,可以从两个方面下手:一方面通过节能,提高能源利用效率,办同样多的事少消耗能源;另一方面是改变能源结构,使用低排碳或不排碳的能源来替换原来高碳排放的能源,最大一块就是烧煤发电的热电厂。当然我国的单位GDP能耗确实偏高,达到0.519 tce /万元GDP,日本则只有0.197,欧盟为0.194,美国为0.242,世界平均为0.349 tce /万元GDP。所以节能降耗提高能源利用率我国确有不小空间,但经验证明,要想成倍地全面提高能效绝非几年之功可以实现的。我国“十三五”规划仅要求五年内能源消耗强度下降13%,结果并没有完成。比较迅速见效的办法只能是后者,也就是抓紧改变能源结构,用可再生能源替代煤和石油燃烧。

因此,世界各国均把改变能源结构作为头等大事来抓,世界的投资均大幅度向再生能源倾斜。仅2017年统计,向再生能源的投资是其他各种能源投资总和的2 倍以上。国务院2021发布“碳达峰十大行动”规划,2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿kW以上;水电开发方面,“十四五”“十五五”期间分别新增水电装机容量4000万kW左右,同时积极安全有序发展核电。2019年各国再生能源发电装机量(包含水力发电占58%)已经可以提供全球发电量的27.3%。位居前四名的是中国装机量789GW、美国282GW、巴西144GW、印度137GW。

2019年美国出现两件大事,并因此被称为能源转型已经从量变进入质变的拐点:一是美国的再生能源发电量第一次超过了煤电;二是最大的风力发电公司新时代能源公司(NextEraEnergy)市值超过了最大的传统能源巨头埃克森美孚(ExxonMobil),虽然后者的经营额和利润分别是前者的13倍和4倍。

国际能源署IEA发布的2023年电力市场报告进行数据分析后发现,2022年至2025年间,可再生能源与复兴的核能增长将覆盖全球全部电力需求增长,这意味着清洁能源将开始取代化石燃料成为发电能源。在短短三年内,可再生能源将在全球发电量中的份额将从29%增加到35%。

可再生能源技术发展近况

可再生新能源产业包括风力发电、太阳能光伏发电、生物质能、氢能源,有时将水力发电、地热和海浪发电也统计进去。从表1 可以看到,2020年全球可再生能源的装机量2802GW,其中水电装机1333GW(占可再生能源装机47.6%),扣去这一部分则非水力发电的新再生能源为1469GW。在全球可再生能源装机中,中国占比31.9%。尤其是在风电、光伏装机中,中国占比分别达到38.5%、35.8%,在世界上遥遥领先。

2022年国家能源局发布,全国风电、光伏发电新增装机达到125GW,连续三年突破100GW,再创历史新高。全年可再生能源新增装机152GW,占全国新增发电装机的76.2%,已成为我国电力新增装机的主体,带动可再生能源装机突破1200GW。我国可再生能源产业继续保持全球领先的地位,我国出产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场的70%。2022年我国可再生能源发电量相当于减少国内CO2排放22.6亿吨,出口风光伏产品为外国减排CO2量5.73亿吨,合计为28.3亿吨/年,占全球同期可再生能源折算的总减排量的43%。

太阳能光伏发电

根据国际可再生能源署2020年发布的数据,全球光伏发电装机总量为709.7 GW,其中中国装机量为253GW,占35.8%,世界领先;欧盟总体装机量150.5GW,占21.2%;美国73.8GW,占10.4%。

2022年我国光伏新增装机容量125GW,累计并网装机容量253GW,2022 年我国光伏和风力发电总量119GkWh,约占全国社会全年总用电量的13.8%。接近全国城乡居民生活总用电量。在这一领域,我国已有成熟的技术,中石化已在规划利用全国加油站的优势,改造加油站自行发电储电,为将来电动汽车充电。

国际上道达尔(Total)公司在光伏发电和储能方面全球领先,2019年再生能源产能已达3GW/年;2020年产能翻了一番以上,达7GW/年。 公司计划2025年要达到35GW/年,2030年达到100GW/年。

风力发电

我国具有成熟的风电技术,2021年风电装机量达到329GW,世界领先,美国第二,风电装机量为133GW。2018年起中海油正在大力推进海上风电,第一个风电项目是竹根沙海上风电的年发电8.65亿度电。2022年中海油首座离岸距离100公里以上、水深 100米以上的「双百」漂浮式风电平台完成浮体总装。中国首个直接为油田生产设施、高渗透率直接供电的分散式风电项目-蓬莱分散式风电项目正式启动。大型海上风电示范项目——海南CZ7 海上风电示范项目获得核准。此外,公司还成功获取上海金山3GW海上风电项目。

英国石油公司(BP)可以说是减油增电、由石油天然气公司向可再生能源提供商转化的代表,其决定2030年前停止新石油勘探开发,使石油和天然气等化石能源产量下降40%。同时,计划大力提升可再生能源发电装机容量,从2019年的2.5GW提高到2030年的50GW。要求将上游油气生产产生的碳排放到2030年前减少35%~40%;将低碳领域的每年投资增加到50亿美元,相当于目前投入的十倍。BP是目前陆上风力发电最大的能源公司,有15个陆上风电场,装机量达2GW。Equinor公司是海上风电场的领军者,在欧洲率先建造了4个大型海上风电场。2020年BP与Equinor公司合资11亿美元(各占股比50%)在美国东海岸建2个风力发电场。其长远目标是,2020年装机能力214GW;2025年达350GW;2030年为500GW。

生物质能源

生物质资源总量有限,据统计,包括农业秸秆牲畜粪便、城市垃圾、林业采伐剩余物生物质和废弃食用油脂,我国可供利用的资源总量约为3.26亿tce/a。生物质作为能源的思路,可以直接将生物质送去发电厂;也可以进一步加工成生物柴油或燃料乙醇。由于生物质资源的高度分散,收集输送都存在困难,实际应用水平较低。以燃料乙醇为例,美国和巴西的燃料乙醇产量约占全球的80%,分别占据第一和第二位,主要生产原料分别为玉米和甘蔗;中国的燃料乙醇产量位居全球第三;全世界加在一起不到1亿吨/年 ,所以不是主要可再生能源。

氢能

在世界向低碳能源系统转型中,氢能扮演着越来越重要的角色,其优势在于:①是最清洁的能源,在使用中碳排放为零;②是可以存储和运输的能源,既可以直接液化,又可以与有机化合物结合液化,然后运输至目的地再释放出来;③制造原料来源丰富,制造方法多样,且成本正逐步下降,如果今后实施排碳税,则竞争优势更加明显;④可以在那些不容易电气化的地方起到补偿作用,如航运、工业的高温过程(钢铁、水泥和石油化工)等;⑤在重载荷运输方面有特殊优势,如在重载货车上替代化石燃料柴油、在航空航天中作为推进燃料等。

氢能可以分为三类:绿色氢能,用可再生能源电解水而得到(零碳排放);蓝色氢能,用化石能源(如天然气或煤)转化制得,但制造中已经用CCUS技术捕集回收CO2;灰色氢能,用化石能源转化制得,但没有用CCUS技术捕集回收CO2。据BP公司预测,到2035年以上3种氢能会发展到提供5EJ/a 的能力(3种氢能各占1/3),全球到2050年将达到25EJ/a 的能力(95%为前两种氢能,5%为灰氢能)。

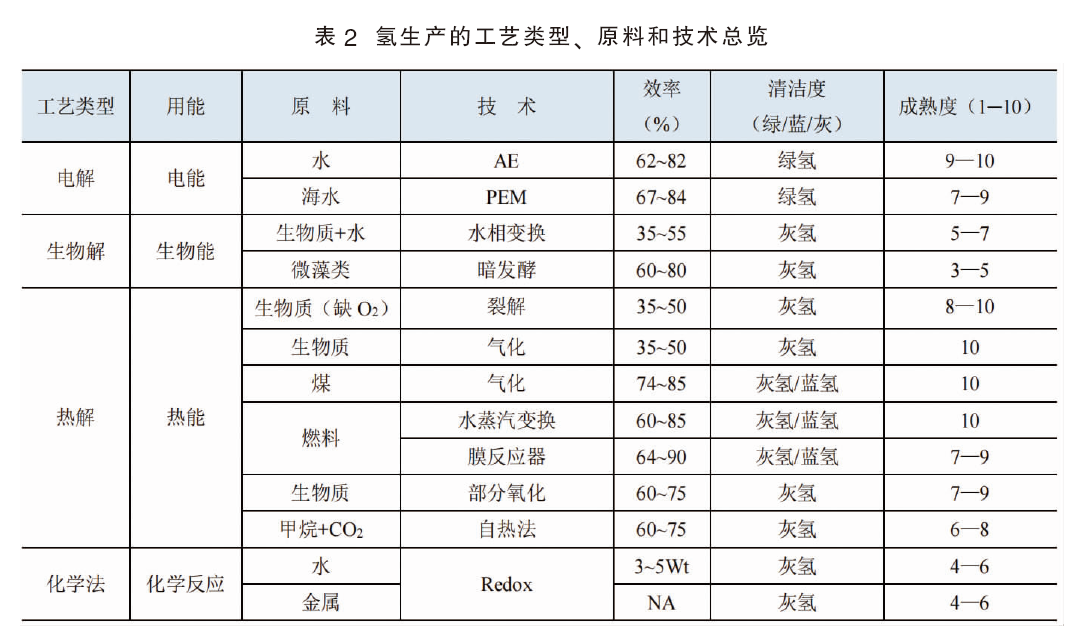

氢能的制造原料多种多样,制造方法也很多,如表2所示。从工艺类型上大致分为四大类:电解法、生物降解法、热解法和化学法,其中以热解法和电解法比较成熟。从成本上看,则煤气化经水煤气变换制氢最便宜,只有1.2~1.5美元/kg,比天然气、生物质制氢(2~3美元/kg)和风电或光电电解水(7~9美元/kg)都要便宜得多。当然前者制得的是灰氢,而电解水制得的是绿氢。从环保性能角度来评价,则用风电或光电电解水法最佳,但目前还比较贵。最近深圳大学、四川大学谢和平院士团队在Nature期刊上发表了海水原位直接电解制氢相关研究成果。全球首套400L/h海水原位直接电解制氢技术与装备,在深圳湾海水中连续运行超3200小时,从海水中实现了稳定和规模化制氢过程。澳大利亚、韩国也在抓紧进行海水制氢的商业化开发。

世界各大能源化工公司已纷纷行动起来,把氢能作为将来的业务方向之一。如英国BP公司计划到2030年氢能业务在核心市场的份额增长到10%,2020年已与Lightsource、沃旭能源等达成绿氢生产合作项目。壳牌现阶段在德国和美国加州有50多个加氢零售点,计划到2030年前“绿氢”生产能力达到400万kW/年,并宣布将在荷兰北部建设发电量3~4GW 的风力发电站,所产的电力用来电解水制氢,力争产氢量达到100万吨/年。

我国是目前世界上最大的制氢国,年制氢产量约3300万吨,其中,达到工业氢气质量标准的约1200万吨。其中煤制氢占62%,天然气制氢占19%,工业附产气提纯占18%,电解水制氢占1%。 产量虽大,但绝大部分都是用于化工生产而非作为能源。中国石化近期宣布将把氢能作为公司新能源主要方向,“十四五”期间将规划建设1000座加氢站或油氢合建站,打造成“中国第一大氢能公司”,力争比国家承诺提前10年实现碳中和。

2021年4月,宁夏宝丰能源集团投资14亿元建成了包括200MW光伏发电装置和30台单台产能1000m3/h的碱性水电解槽制氢装置,年产氢2.4亿m3的绿氢示范项目,向煤化工产业与绿氢耦合探索迈出关键一步。2021年11月,中国石油宣布在新疆库车开工建设万吨级光伏制氢示项目,包括300MW光伏发电装置、生产2万吨/年(即2.24亿m3/年)绿氢的电解水装置及储氢输氢装置。生产的绿氢用于炼化装置,测算每年可减少CO2排放48.5万吨,该项目预计2023年建成投产。

储能系统是构建新能源系统的核心环节之一

●为什么储能技术和产业呈现快速发展趋势?

第一,由于风电、光伏发电具有间歇性、随机性、波动性,现有电力系统要接受和消纳大规模高比例波动性强的风电、光伏发电,亟需大力发展各类储能以弥补电力系统灵活性调节能力的平衡。例如,我国2021年有一段时候拉闸限电与绿电表现差强人意有关。当时东北三省风电装机量达到3500万kW,而根据国家电网调度中心信息,夏季高峰时期风电只出力3.4万kW,缺乏储电功能成为新能源供电的痛点。

第二,地方政府和各类市场主体发展建设新能源积极性高涨,为新型储能快速发展注入了活力。2015年国家能源局发布的《关于推进新能源微电网示范项目建设的指导意见》,提出新能源微电网代表了未来能源发展的趋势,是“互联网+”在能源领域的创新性应用。新能源微电网是基于局部配电网建设的,风、光、天然气等各类分布式能源的多能互补,具备较高新能源电力接入比例,也使电网集成复杂化,只有通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能负荷基本平衡,可根据需要与公共电网灵活互动。甚至有的地方政府(如内蒙古)还提出,在建新能源基地时必须同时配备15%总电量的4小时以上容量型储能配套装置。

第三,新型储能特性与传统储能技术形成优势互补,使新型电力系统构建有更多的选择。较之于传统的抽水蓄能,新型储能选址灵活、建设周期短、响应快速灵活、应用场景多元,与抽水蓄能可以形成优势互补,在不同的场景中解决新能源接入电力系统时带来的强随机性、高波动性等问题。

第四、储能技术突破和经济性提高,为新型储能快速发展进一步创造了有利条件。近年来,国家新型储能技术发展速度不断提升,能量密度、功率密度和循环寿命大幅提升,安全防控技术和措施不断完善。储能用锂离子电池能量密度较十年前提高了一倍以上,功率密度提升约50%,目前已形成较完备的产业链;液流电池、钠离子电池、压缩空气储能、飞轮储能等技术发展迅速。尽管上游原材料价格快速增长,以锂离子电池为主流的储能电池系统成本仍呈下降趋势。新型储能行业整体处于研发示范向商业化初期的过渡阶段,并逐步形成产业化体系。

第五,国家支撑技术产业发展的顶层设计不断完善,为新型储能快速发展奠定了政策基础。近年来,国家出台了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《新型储能项目管理规范(试行)》《“十四五”新型储能发展实施方案》《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》《电力辅助服务管理办法》《关于加强储能标准化工作的实施方案》等一系列政策文件,始终坚持市场主导、政策驱动,多元发展,鼓励创新示范、先行先试。随着政策体系逐步完善和市场环境不断优化,我国新型储能发展进入了快车道。

●储能技术的分类

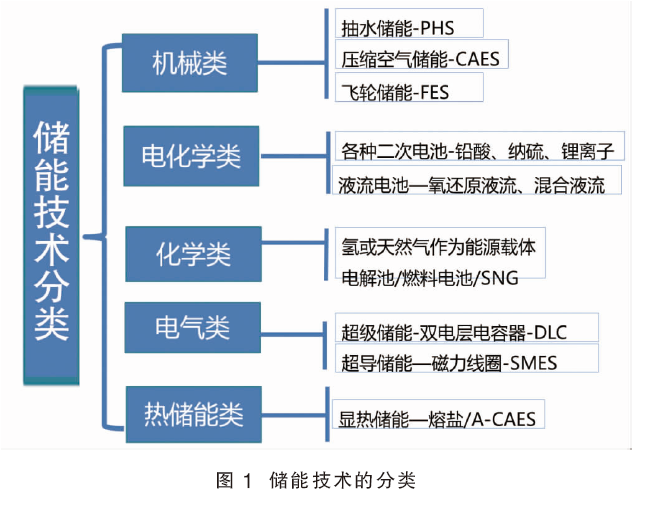

储能技术按技术原理分为五类,如图1所示。

1)物理储能(又称机械储能):作为电力系统常见的能源储存转化技术,主要分为抽水储能、飞轮储能及压缩储能三种形式,各具优势和短处。抽水储能受到地理位置和自然条件的限制,但技术成熟、成本较低;飞轮储能具有效率高的特点,但成本较高;水电采用压缩储能的方式能够在一定程度上使电能转化率达到70%以上,但成本较高。

2)电化学储能:选择电化学储能技术时,要考虑不同电池的属性和类别,根据电池属性特点,判断电池的使用功能,确保选用的电池能够达到电力系统内部能源转化的标准。铅酸电池是最传统的电池,现在多被锂电池取代。因锂电池具有较高的能源转化率,能够在短时间完成化学能量的电力转化。液流电池则投资高,适合用于较大型电网中。

3)化学储能:指的是将能源转化成化学物质作为载体,如氢气或甲烷(天然气),也可以将电能储入电解槽中。其实用甲苯催化加氢生成甲基环己烷作为液态氢载体,运到使用地再使甲基环己烷脱氢释放出氢气,也是一种化学储能。该方法使氢能便于运输,例如日本千代田化工开发的以甲基环己烷为有机媒介体储蓄氢能工艺路线,已经在文莱建设商业化的示范装置,2020年已经从文莱向日本提供210吨氢气。

4)电气储能:利用超级电容器及超导储能,适合于需要提供短时较大的脉冲功率场合,如应对电压暂降和瞬时停电、提高用户的用电质量,抑制电力系统低频振荡、提高系统稳定性等。

5)热储能:将能量以显热或相变潜热的形式存于某种热介质中。显热储热材料必须有高的热容度(比热),可以是液体(如水),也可以是固体(如砂石)。潜热储能的热容度比显热大得多。低温相变储热材料主要用于工业中的废热回收、太阳能储存和利用,以及供热和空调系统等。离子液体及类离子液体很有潜力成为优良的中低温潜热储能材料。高温相变储热材料包括高温熔化盐、混合盐、金属和合金等,主要用于航空航天、发电站等领域。

●评价储能技术的主要经济技术指标

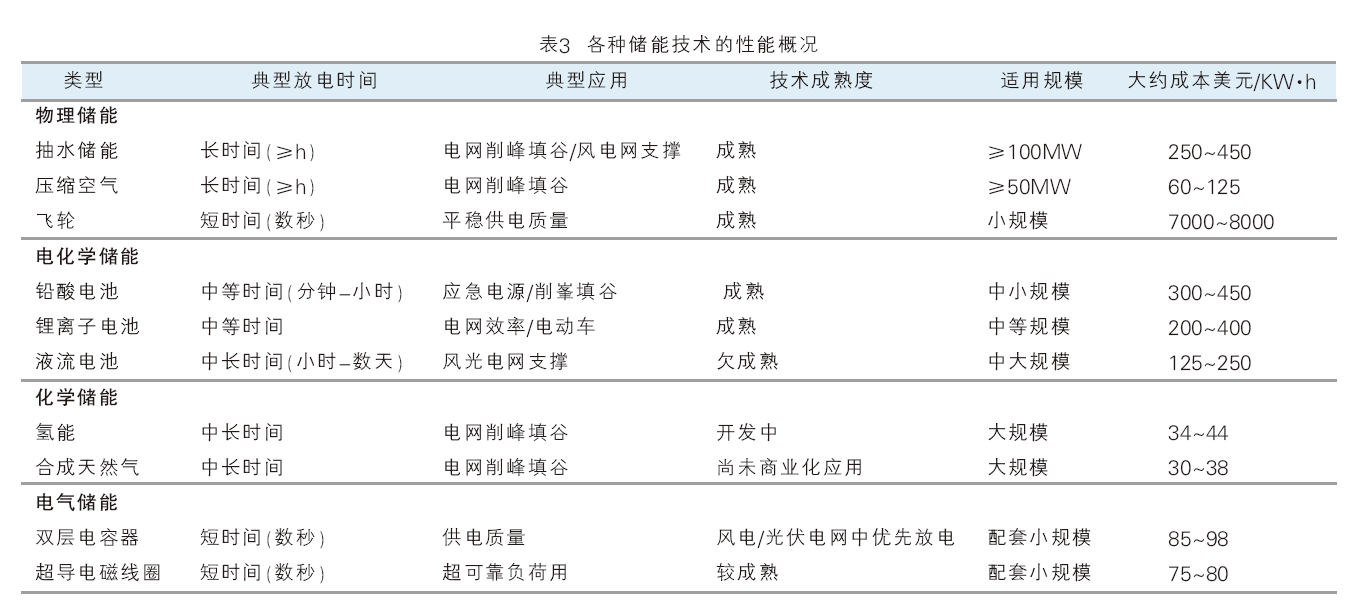

这里粗略的考察一下各种储能技术的技术特点,即是它们的放电性能、应用场合、技术成熟度、适用场合和成本等,详见表3。放电时间可分为:短时间,以秒计;中等时间,以分钟、小时计;中长时间,以小时及天记;长时间,大于1天。成本和技术成熟度往往是决定其推广应用的关键,因此,相对而言物理储能和电化学储能更具优势,也是目前工业实施最多的项目。有专论评述,只有均化能源成本(Leverlized Cost of Energy,LCOE)达到200~300美元/kWh 时,才具有参与市场竞争的能力。对于储能技术而言,300美元/kWh以上的技术还处于进一步研发阶段,需要研究新工艺、新材料来降低成本。

当前储能技术的应用状况

储能产业是处于发展初级阶段的新兴产业,但却是发展极迅速的产业。世界目前已经运行的储能系统2021年只达到27GW,但到2030年预计会发展到411GW,即九年增长15倍。

截至2022年底,我国已投运新型储能项目装机规模达8.70GW,平均储能时长约2.1小时,比2021年底增长110%以上。全国新型储能装机中,锂离子电池储能占比94.5%、压缩空气储能2.0%、液流电池储能1.6%、铅酸(炭)电池储能1.7%、其他技术路线0.2%。

2018—2021年,我国在百兆瓦级储能电站应用方面,已逐步实现了从“技术创新引领”向“规模化应用”的大幅迈进。此阶段中,在储能装置研发方面,创新发展了锂离子电池储能、液流电池储能、压缩空气储能等百兆瓦级新型储能技术,并完成了关键设备研发、系统并网调试、电站工程应用,在国际上引领了新型储能装置技术的大型化发展趋势。从储能应用场景来看,北方省份大多以新能源配储能为主,华东地区的省份还包含用户侧储能应用,而南方省份多以火电厂配储能为主。

抽水蓄能建设明显加快。2022年,全国新核准抽水蓄能项目48个,装机6890万kW,已超过“十三五”时期全部核准规模;全年新投产880万kW,创历史新高。

2022年全国锂离子电池产量达750GWh,同比增长超过130%,其中储能型锂电产量突破100GWh;全国新能源汽车动力电池装车量约295GWh,储能锂电累计装机增速超过130%;全国锂电出口总额3426.5亿元,同比增长86.7%,为新能源高效开发利用和全球经济社会绿色低碳转型做出积极贡献。据不完全统计,2022年仅电芯环节规划项目40余个,规划总产能超1.2TWh/年,规划投资4300亿元。

国家发展改革委于2021年出台了《关于加快新型储能发展的指导意见》,意见中指出,到2025年新型储能装机规模达30GW以上。

当前,全球气候灾问题正处在关节点上,碳减排已经成为所有工业企业不可回避的必答题,尤其是排碳大户能源化工企业。同时,能源化工企业又担负着为经济发展提供能源燃料和化工材料的重任,自身还要高质量发展,能耗不可避免还会增加。在这样的形势下实现碳达峰和碳中和,采用零碳或低碳的可再生新能源势在必行。而基于可再生新能源的集成能源网络系统中,要保持稳定的能源供应储能系统又是核心之一。因此,要实现碳达峰和碳中和,发展由可再生新能源和储能系统成的集成系统就成为关键。