“碳中和”背景下发展面临的新形势

(一)落实国家“碳中和”目标和要求

1.行业发布《中国石油和化学工业碳达峰与碳中和宣言》

2021年1月15日,中国石油和化学工业联合会联合中国石油、中国石化等17家石油和化工企业及园区,共同发起《中国石油和化学工业碳达峰与碳中和宣言》(以下简称《宣言》),坚决拥护习近平主席向国际社会做出的庄严宣示,中国石油和化学工业正满怀信心迈向由石化工业大国向强国跨越的新征程,面对将要到来的低碳时代,石化行业的绿色低碳发展一定会走在整个工业部门的前列。

2.国家生态环境部提出要求

国家生态环境部要求:一是为了共同推动《宣言》落地,提出更加细化的实施方案,确保《宣言》的实效;二是积极探索碳达峰路径,发挥带头作用,形成绿色低碳的产业链、供应链;三是碳市场的第一个履约周期已正式启动,“十四五”期间全国碳市场还将进一步扩大行业和主体范围,石化化工行业作为重点碳排放行业,要积极做好参与全国碳市场的准备。

(二)国家提高环保要求并出台指导文件

近年来,我国先后出台了《大气污染防治行动计划》《水污染防治行动计划》《土壤污染防治行动计划》《石油炼制工业污染物排放标准》《石油化学工业污染物排放标准》等要求。以炼化行业为例,要求炼化企业清洁生产水平将持续提升,COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放指标将持续下降,碳排放水平得到进一步提升。

石油石化企业绿色低碳发展现状

(一)推进能源结构清洁低碳化,大力发展低碳天然气产业,加速布局太阳能、风能、地热、氢能等新能源、可再生能源,实现从传统油气能源向洁净综合能源的融合发展。

1.天然气

中国石油在“稳油”的基础上,加强天然气产供储销体系建设,保持天然气业务快速发展,把加快天然气发展作为构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。

中海油加快天然气发展,一是通过加大天然气勘探开发力度、非常规气开发能力和液化天然气(LNG)供应保障能力建设,持续提升清洁能源供应水平。二是利用天然气发电,依托 LNG 资源建设了多个天然气发电厂,2016年以来,莆田燃气电厂累计贡献清洁电力104.3亿度,累计减排二氧化碳排放540万吨、二氧化硫9930吨、氮氧化物 8665吨,2019年获评福建省“绿色工厂”。

2.太阳能和风能

截至2019年底,我国可再生能源发电总装机容量7.9亿千瓦,约占全球可再生能源发电总装机的30%,其中水电、风电、光伏发电、生物质发电均居世界首位。我国风电、光伏发电设备制造形成了完整的产业链,技术水平和制造规模处于世界前列。风电整机制造占全球总产量的41%。

随着风电技术的进步,海上风电的发展前景日益明朗,我国海上风电市场快速崛起。2018年全国新增装机436台,新增装机容量达到165.5×104 kW,同比增长42.7%;累计装机达到444.5×104 kW。海上风电产业与海上油气作业具有较高的业务契合度、相似的供应链和技术需求,具备海上油气作业能力的石油公司可以发挥优势,结合国家支持政策,积极参与海上风电项目。中国海油2018年底开始进军海上风电业务,首个风电项目——竹根沙海上风电项目年发电8.65亿度。

3.地热

中国地热资源丰富,以中低温地热资源为主,主要分布沉积盆地内,如渤海湾盆地、松辽盆地、鄂尔多斯盆地等,高温地热资源主要分布在中国西南部,如藏南、滇西、川西等地区。目前,中国石油、中国石化均已涉足地热领域,并开展了一系列地热能开发利用活动。

2018 年,全国地热资源利用量仅占一次能源消耗总量的0.6%,而每年中国地热可开采量达26×108 吨标准煤(不包括干热岩),占一次能源消费的56%,开发利用明显不足,发展空间巨大。

从地热资源赋存条件和开发潜力看,水热型地热资源的开发利用仍是中长期发展目标,高温地热和增强型地热系统的综合开发利用是发展方向。

4.氢能

近年来,氢能已经成为全球能源趋势讨论中热度最高的一种发展趋势。氢气的经济性和低排放等特点使其在替换碳氢燃料方面发挥重要作用。现有的制氢路线主要有天然气重整、煤炭或焦煤气化、水电解。氢气还可以作为储电介质,部分还可用作传统天然气供应的补充。

中国石油在氢能领域成功开发低水碳比重整制氢催化剂,有效支撑中国石油大庆石化公司等制氢装置节能降耗;自主开发的天然气重整制氢工艺,助力中国石油宁夏石化公司年产45×104吨合成氨、80×104吨尿素大化肥装置建成投产;储氢材料、管道输氢、加氢站、燃料电池等多项储备技术取得积极进展。

中国石化围绕氢能发展推进产业布局。据报道,中石化氢能计划重点:一是发展氢能和燃料电池汽车产业,基础设施布局应适度超前,特别是要抓好国家级示范基地建设。面向“十四五”,将积极融入中国氢能产业布局和地方氢能发展规划,加快构建形成氢能生产、提纯、储运和销售全流程产业链格局。二是在氢能供应方面,将在现有的炼化、煤化工制氢基础上,进一步扩大氢气生产利用规模,大力发展可再生电力制氢,并积极利用边际核电、可再生能源弃电、电网谷电等制氢,持续优化氢气来源结构。三是在氢能加注设施领域,未来几年,将以京津冀、长三角、珠三角为重点,以码头港口、物流枢纽、高速公路氢走廊为依托,大规模布局建设加氢站,满足氢燃料公交车、物流车、出租车的氢气需求,助力形成氢电互补的新能源汽车发展格局。

5.其他能源

中国石油还积极推进生物质能,在吉林已经建成了60×104 吨/年玉米燃料乙醇生产基地。

(二)大力提高能效,加强全过程节能工作,淘汰落后产能,大幅降低资源能源消耗强度,有效控制化石能源消耗总量。

1.加强现有炼厂的节能工作,大力提高能效

根据《“十三五”节能减排综合工作方案》要求,到2020年,炼油综合能耗降至63千克标准油/吨的目标。新建炼油企业单位能量因数耗能要求不超过7千克标油/(吨*因数)。最近,工信部发布了2020年行业能耗领跑者名单,其中,炼油第一名为中国石化青岛炼油化工有限责任公司,单位产品能耗为6.44千克标油/(吨*因数)。

炼油厂用能主要以热能为主,包括燃料油、燃料气、蒸汽、催化烧焦等,其次是电能,这两项能源消耗占炼化总能耗的90%以上,其中,热能的消耗占70%左右的比例,热能的利用,应当遵循“高质高用、低质低用”的原则。只有形成能量多次梯级利用的用能格局,才能实现能量的高效利用。一般我国加热炉燃料消耗占炼油厂能耗的50%左右,因此,降低能耗的关键是提高加热炉热效率。

针对炼化企业中,普遍存在的中压蒸汽管线保温年久失修、散热损失偏大的问题,通过改造采用新型气凝胶保温材料替代原有的普通硅酸盐保温材料,大幅度降低蒸汽管线散热损失。改造后减少热损失折3.5MPa(G)蒸汽约1.7万吨/年,节能量折标准煤1537吨/年,效果显著。

2.淘汰落后产能,大幅降低资源能源消耗强度

“十三五”以来,石化行业认真贯彻落实国务院《关于促进石化产业调结构促转型增效益的指导意见》,稳步推进产业结构调整,坚决淘汰落后产能,炼油、氯碱、化肥、农药等行业产能过剩有效缓解。

3.持续优化公用工程,实现节能降耗

北海炼化公司装置水资源循环利用,污水回用率达到100%,外排尾水达标率100%,各项排放指标明显优于行业标准。此外,充分利用当地充沛的雨水资源,回收雨水利用于装置生产,雨水制水占生产给水总量的13.3%。

镇海炼化公司乙烯装置从一次冷却系统用户来的冷却水还可以供二次回用冷却系统级别的用户使用,实现冷却水的二次利用。二次利用的冷却水量占装置总冷却水量的40%,既节能又节水。

茂名石化公司大力推进节水减排工程,通过改造,炼油和化工污水回用能力共提高500吨/小时。优化油漆、润滑油、三剂等包装物和物流环节,从源头减少固废和危化类包装物的产生,推广绿色包装和物流,实现了绿色供应。

(三)加快部署二氧化碳捕集驱油和封存项目、二氧化碳用作原料生产化工产品项目

1.二氧化碳捕集驱油和封存项目

在化石能源的低碳利用方面,碳捕获、利用与封存(CCUS)可以大规模减排的作用已经被证实,对生物质能源,CCUS可以实现负排放的效果,甚至在氢能等未来能源生产方面,CCUS也将发挥重要的减排作用。随着CCUS技术的兴起,目前国内研究二氧化碳捕集的科研机构和公司越来越多,碳捕集研究越来越受到关注,并逐步开展试点和示范。2005年中国开始对CCUS技术进行全面规划部署,CCUS技术被编入《国家中长期科技发展规划纲要(2006—2020年)》。

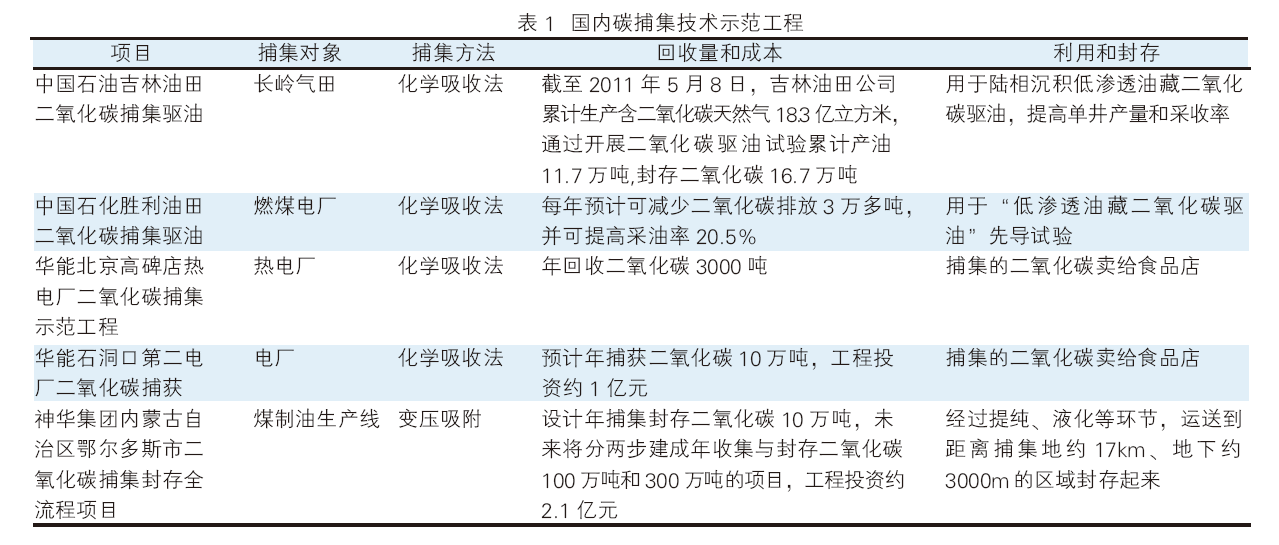

目前国内已有的二氧化碳捕集装置中,采用的捕集方法包括化学吸收法、变压吸附法等,各示范工程详细情况如表1所示。

此外,国家能源集团在陕西省启动15万吨/年CCS示范项目,该项目将测试新型先进碳捕集溶剂和吸附材料。

推广二氧化碳驱油三次采油技术。二氧化碳驱油是油藏开采中后期提高采收率的一项成熟技术。近年来,国内多家油气田已经累计开展了数十次二氧化碳驱试验,配套技术已经基本成熟,也证实了二氧化碳驱技术对常规油藏和低渗透、特低渗透油藏的广泛适用性。吉林油田从2008年开始,在大情字井油田建成了4个二氧化碳驱油与埋藏试验区,年产油能力超过10万吨,年埋存二氧化碳能力35万吨,是国内目前规模最大的二氧化碳驱油与埋存项目。“三北”地区的大庆油田、长庆油田和新疆油田均在有针对性地开展二氧化碳驱油与埋藏技术攻关和先导试验。有专家做过研究,在松辽、渤海湾、鄂尔多斯和准噶尔等几大盆地,如果有廉价的二氧化碳来源保障,到2030年,二氧化碳驱产油规模或将提高到1000万吨/年。与水驱相比,二氧化碳驱的电力需求增加明显,原因是二氧化碳压缩机电耗较高,集输系统能耗增加。这是因为二氧化碳驱采出液中胶质和沥青质的含量比水驱采出液要高,原油密度增大,流动性变差。以国内中等埋深低渗透油藏水驱后期用二氧化碳驱提高采收率(水气交替驱)项目为例,如果年产油规模约50万吨(其中最大增油量约30万吨/年),年需注入二氧化碳约100万吨,年耗电量高达2亿千瓦时。有学者测算,国内二氧化碳驱油项目可埋藏二氧化碳48亿~101亿吨,按照最小潜力48亿吨持续埋藏50年计算,平均每年二氧化碳埋藏量约1亿吨,相当于11个40亿立方米/年褐煤制天然气项目的二氧化碳排放量。考虑到二氧化碳捕集、管输和注入等全流程,产油规模1000万吨/年二氧化碳驱油项目的二氧化碳用量约2000万吨/年,年用电量将达到50亿千瓦时以上。

中国央行会同国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会于2020年7月8日发布《绿色债券支持项目目录(2020年版)》。CCS被首次纳入其中,进一步拓展了项目融资渠道。随着碳减排约束逐步落地和碳交易市场的逐步发展,预计国内煤化工等产业的二氧化碳捕集项目将会增多,管输设施将逐步建设和完善,老油田实施二氧化碳驱油的积极性也会提高,油田电网对清洁电力的需求也将随之提升。就近消纳清洁电力,能够显著降低用电成本,促进二氧化碳驱油项目的发展,实现良性循环。

2.二氧化碳用作原料生产化工产品项目

目前已有国内炼化企业建设二氧化碳聚酯项目,主要原料为二氧化碳和环氧丙烷或环氧乙烷,生产可降解塑料二氧化碳聚酯PPC产品。据报道,内蒙古蒙西集团公司采用长春应用化学研究所的技术,利用水泥生产过程中产生的二氧化碳,已建成年产3000吨二氧化碳/环氧化合物共聚物的装置,产品主要应用在包装和医用材料上。中国海洋石油总公司和中科院长化所合作,在海南东方化工城兴建0.3万吨/年二氧化碳共聚物可降解塑料项目。这些项目都实现了二氧化碳用作原料生产化工产品项目目标,直接为碳减排做出了贡献。

(四)加大科技研发力度,推动绿色低碳技术创新,着力突破一批核心和关键技术。

1.中国石油新能源领域技术创新取得了多项新成果

地热能领域:开发形成电磁法地热勘探、砂岩地层回灌、废弃井改造等10项中低温地热评价与开发利用配套技术,研发高温地热钻井设备和工艺,集成创新5项高温地热钻完井技术,有效支撑冀东、华北等多个工程项目实施和肯尼亚高温地热发电的快速发展。

生物质能领域:玉米燃料乙醇工业化生产成套技术完成优化升级,原料适应性强及工艺流程短的生物柴油反应分离耦合工艺技术、新一代低成本生物航煤制备技术、纤维素制燃料乙醇技术研究攻关取得重要进展。

储能领域:搭建了储能关键材料制备与性能评价综合平台,开展了钛酸锂电池、钠离子电池、固态电池等关键电极材料基础研究与规模化制备工艺研发,完成了千瓦级储能电池组装,开发出2种达到国际先进水平的钛酸锂电极材料。盐穴压缩空气储能和氢气储能前期研究取得积极进展。

天然气水合物领域:成功总包我国第二轮南海水合物试采工程,首次突破我国深海泥质粉砂水合物试采技术难题,首次创建深水浅软地层水平井钻采技术体系,创造持续生产42天、日均产气3.57×104 m3 的世界最新纪录。

2.中国石化技术创新,致力于绿色技术生产研发

茂名石化致力于绿色化工产品研发生产,“十二五”以来累计开发新产品80多个,其中,21个化工新产品填补国内空白,10个达到国际先进水平。

2018年,组织生产绿色环保的轮胎材料产品、低气味环保型聚烯烃材料产品、绿色环保土工膜专用料产品等7个系列20个绿色化工产品,产量比2017年增长1.27%。高密度聚乙烯TR580M用于生产装运液体的超大型塑料容器,其储存空间相比传统塑桶包装节省30%,且能多次周转使用,有利于环境保护和节能减排,是茂名石化重点推出的绿色化工产品之一。

镇海炼化公司共有6个环保型聚烯烃新产品实现工业化生产。公司还建立完善了供应商采购、考核制度及体系,将绿色低碳纳入综合评分标准,从而将产品在生命周期内的资源和环境影响降到最低,全过程履行社会责任。2019年12月4日,具有镇海炼化自主知识产权的新产品抗菌抗静电滚塑专用料R646UQJ成功开发生产,填补了国内抗菌抗静电滚塑专用料的空白。新建烷基化装置、炼油老区改造选择环境友好的硫酸法工艺、重油加氢型路线。

国内石油石化企业低碳绿色发展战略举措

在碳中和,能源低碳转型的大背景下,中国石油、中国石化、中国海油等国内大型石油石化企业提出了绿色低碳战略举措,具体如下。

(一)中国石油天然气集团有限公司

中国石油将积极推进能源结构清洁低碳化,大力推动低碳天然气和新能源产业的融合发展,全面提高资源能源综合利用率,扩大生产用能清洁替代规模,大幅降低温室气体排放,积极参与碳排放权交易市场建设;稳步推进绿色制造体系,发展节能环保、CCUS等新业务,加强绿色生态产业链技术攻关和示范工程建设,做社会低碳转型的积极推动者。

(二)中国石油化工集团有限公司

深入贯彻新发展理念,持续推进能效提升计划和绿色洁净发展计划,努力奉献洁净能源,提高洁净能源和非化石能源消费比例,有序推进能源替代,大幅降低二氧化碳排放强度,试点开展碳达峰碳中和,实施二氧化碳捕集、利用与封存的全产业链示范项目建设,强化甲烷控排管理,不断提升绿色低碳竞争力,奋力打造世界领先洁净能源化工公司。

(三)中国海洋石油集团有限公司

坚持绿色发展理念,推动公司绿色低碳发展战略,将统筹做好碳达峰、碳中和顶层设计,积极构建绿色低碳发展体系。一是全面推进绿色清洁生产,加快建设绿色油田、绿色工厂,提升生产过程效能,降低碳排放;二是全面推进低碳产业发展,加快构建天然气产供储销体系,在公司油气供应链中,将清洁低碳能源占比提升至60%以上;三是积极推进从传统油气向新能源跨越,发展与海洋资源为主体的新能源,推动海上风电发展,海洋能源综合利用,加快CCUS、碳汇等消碳技术攻关与布局;四是着力提升碳资产管理能力,主动参与碳排放权交易市场建设和石油化工行业的碳排放实施方案制定工作。