2020年9月22日,在联合国大会上,中国首次向世界宣布中国碳达峰与碳中和的愿景:CO2排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。

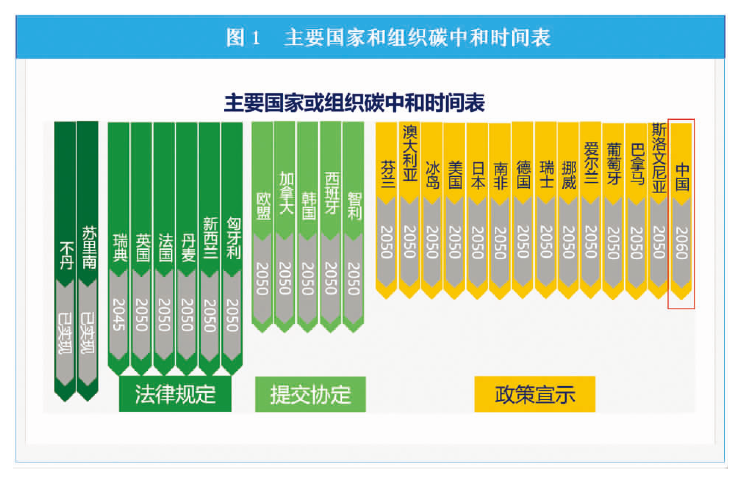

目前,全球已有30多个国家宣布“碳中和”目标,包括墨西哥、马尔代夫等国,在此之后中国、日本、韩国接连提出“碳中和”目标。这代表全球重要的经济体,占全球GDP 75%、占全球碳排放量65%的国家开始“碳中和”之路,由此可以看出,全球“碳中和”之路势在必行。

“双碳”目标提出背景

2019年全球CO2排放量达341.7亿吨,其中,中国、美国、欧盟、印度、俄罗斯、日本分别排放98.26、49.65、33.30、24.80、15.33、11.23 亿吨,合计占比68%。

全球CO2排放量的增加,产生的温室效应开始影响地球气候,为应对气候变化,1992年联合国环境与发展会议通过了《联合国气候变化框架条约》,自此低碳减排正式进入大众视野。2015年,在巴黎全球气候变化大会上通过了《巴黎协定》,第一次为2020年后全球气候变化作出“硬指标”安排,制定21世纪末将温度上升控制在2℃。

图1为主要国家和组织碳中和时间表。截至2020年底,全球有29个国家和地区提出碳中和实现目标,多数国家将目标时间定于21世纪中叶。另有98 个国家正就碳中和目标进行讨论。其中,乌拉圭拟设在2030 年,其他97国拟设在2050年。

全球主要国家和地区的低碳进程

欧盟

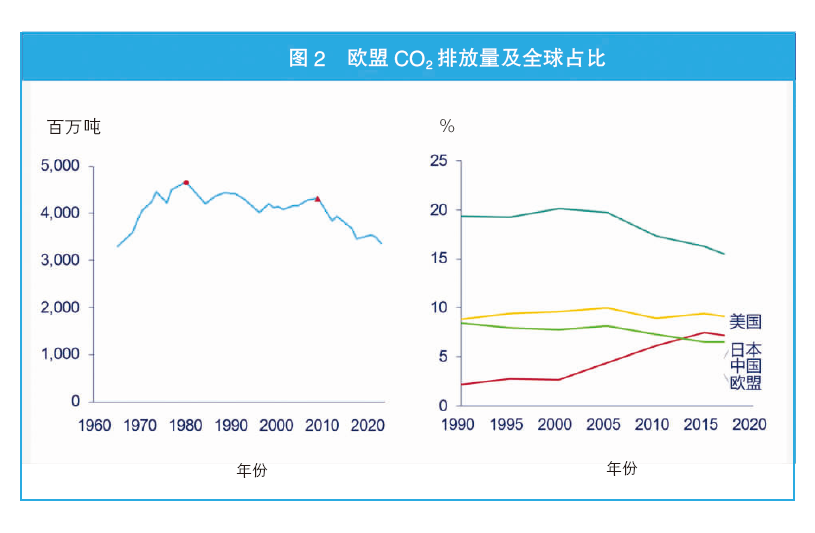

欧盟对温室气体减排一直较为积极,其CO2排放量在1979 年达到峰值,当年共排放46.56 亿吨。图2为欧盟CO2排放量及全球占比。如图所示,2006 年之后,排放量呈显著下降趋势,且在全球排放量中的占比逐年降低。截至2019 年年底,欧盟CO2排放量占全世界总排量约9.75%,是人均排放量最低的主要经济体之一。欧盟提出的“气候中和”相比“碳中和”而言,范围更广:除最主要的CO2外,还包含其他温室气体,“气候中和”意味着温室气体净排放量降为0。2020 年12 月,欧盟提出2030 年减排量比1990 年减少至少55%。

早在1997年欧盟就已提出《欧盟气候变化法案》,对2008—2012年温室气体排放量提出要求,在1990年基础上降低8%。2007—2014年,欧盟陆续出台相关文件,设定中长期碳减排目标。2019年,欧盟通过《欧洲绿色协议》,正式宣布将于2050年实现碳中和,并在2020年通过《欧洲气候法》,将碳中和目标写入法律。

在行动上,欧盟在各个领域推行相应措施,包括发展清洁能源、电动车,减少工业排放等,且在做出减排承诺方面较为积极,减排方式多样,包括在各个领域积极改善,推进立法,通过强有力的欧盟排放体系经济有效地减少排放量等。

美国

美国于2007年达到碳排放峰值(58.84 亿吨),之后其CO2排放量总体呈下降趋势,在全球排放量中的占比逐渐降低。据统计,与2005 年相比,2019 年美国合计CO2排放量为49.65 亿吨,复合增速为-1.19%,在全球排放量中占比14.53%,相比2005 年占比20.84%改善明显。美国人均CO2排放量持续下降。截至2019 年年底,美国人均CO2排放量为15.08 吨,与2005 年相比,人均减少4.51吨碳排放。自2005 年以来,美国人口增长的复合增速仅为0.76%,因此,可以认为人均排放量的降低主要是由有效的碳减排引起的。

与其他经济体不同的是,美国的政治因素对碳减排承诺的实现影响较大:民主党对国际减排承诺更为重视,更为积极;共和党执政期间,则分别退出《京都协定书》及《巴黎协定》,拒绝承担国际减排义务,但美国总体CO2排放量并未显著增长。

在碳减排方面,美国主要采取的措施包括推广新能源,重建基础措施,以及交易排放权等,总体碳排放情况有所改善。另外,还成立了区域温室气体减排行动(RGGI)、西部气候组织(WCI)以及芝加哥气候交易所(CXX)等组织来限制和减少CO2的排放。

日本

日本作为资源稀缺国家,能源供给高度依赖进口,这也使得日本更早地开始探索替代能源,使其低碳化战略更早布局。早在1979年,日本就发布了《节约能源法》,规定每年总耗能高于150万升标准油的单位必须上报使用情况;1998 年,日本率先颁布了《全球气候变暖对策促进法》;2008 年实施了《实现低碳社会行动计划》;2009 年提出到2020 年温室气体排放总量比1990 年减少25%的目标;2012 年开始推行碳税,东京碳交易所正式启动;2016 年日本政府将2030年目标设定为较2013 年减排26%;2020年10月,日本首相菅义伟宣布日本最迟在2050年之前实现碳中和。

2013年日本实现碳达峰,之后其碳排放量整体呈下降趋势。2020 年10 月日本经济产业省公布了《2050 年碳中和的绿色成长战略》,为实现碳中和目标制定了全面的脱碳路线图:在海上风能、氢能源、电动汽车、太阳能等14 个重点领域,提出了财政预算、税收、金融、法规和标准化、国际合作5个方面的政策措施,通过技术创新和绿色投资的方式确保产业脱碳转型更为平稳。

中国

中国作为世界最大的碳排放国,其动作将对全球碳达峰与碳中和具有至关重要的作用。在第75届联合国大会上,中国首次明确了碳中和时间点,之后频繁颁布目标政策并逐渐落地,体现了中国实现碳中和目标的决心。

2020年9月中国正式宣布力争2030年前碳达峰,2060年前实现碳中和,至2030年中国单位GDP CO2排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。“十四五”规划提出目标:到2035年广泛形成绿色生产生活方式。

1.能源改革

能源是中国碳排放最大的来源,要达成2060 年“碳中和”的目标,需要从能源需求侧和供给侧进行改革。供给侧:电力 + 非电碳中和;需求侧:“节能 + 减排”双管齐下。

“电力碳中和”:当前电力领域的碳排放占我国碳排放总量30%以上,实现电力碳中和是中国碳排放的核心。随着化石能源机组的退役,其在电力供应中的份额逐渐下降,可再生能源将逐渐成为电力领域的主力军,可以大幅降低中国的碳排放。另一方面,由于电能在终端有完全零排放的特性,也使电能替代成为诸多终端应用实现碳中和的主要手段,如新能源汽车及新能源充电桩的使用。通过供给端推动非化石能源比例提升和需求端推动电气化率提升,不仅可实现电力碳中和,同时也加速了中国能源实现碳中和的目标。

“非电力碳中和”:从能源的利用角度可以总结出,由于不同领域其利用能源的形式并不完全相同,因此有很多领域的能源需求无法通过电力替代。比如航空航天领域,以目前的技术无法仅通过使用电能来实现;除此之外,部分工业如化工、冶炼、造纸等行业,也无法被电能满足。因此能源碳中和的过程中,非电领域将从高碳(石油、煤炭)到低碳(天然气)到零碳(氢能&碳捕捉)完成最终减排。

“节能+减排”:通过建立完善的碳排放政策和体系、加强需求端对于减排的控制,方便对于高能耗行业的碳排放进行总量约束、通过碳排放交易的方式,鼓励推动低碳的能源利用等达到节能减排的目的。

实现“碳中和”的目标任重而道远,因此中国将“碳中和”路径主要分为三阶段来推动碳中和实现。即碳排放达峰(2020—2030年):重点在控制煤炭消费,发展清洁能源,引导低碳转型,大力推进新能源汽车替代传统燃油汽车;快速降低碳排放(2030—2045年):大规模利用可再生能源,实现交通部门全面电力化,发展负碳技术;深度脱碳,实现碳中和(2045—2060年):工业、发电端、居民侧等全面完成低碳改造,负碳技术大规模推广。

2.清洁能源

预计2060年我国的非化石能源渗透率将为85%,预计装机量将达到1.74亿GW,光伏及风能发电将成为碳中和的主要动力。2035年后,光储、光储氢平价后新能源装机加速,能源成本加速下降;化石能源减量退出,压低边际成本,也促进了综合成本下降。

图3为主要清洁能源类型。其中,光伏发电具备成本优势、能源安全、资源禀赋充足三个重要因素,是成为未来我国电力碳中和主力能源的首选。而分布式光伏开发资源充足,国家鼓励分布式光伏的建设,坚持集中式和分布式并举;随着光伏补贴的退出,将促进光伏行业成本降低及平价上网。“十四五”期间光伏发电将脱离补贴进入平价时代,各部委将继续出台扶持光伏产业的政策,同时也将推动一批示范项目建设,促进光伏加储能、光伏治沙、光伏制氢等新产业新业态的成熟,并实施以及行动计划,促进光伏发电多点开发。

中国风能资源丰富且陆上风电建设技术日趋成熟,目前国家政策逐渐向海上发电倾斜,风电领域市场份额将进一步提升,目前我国出台的政策仍支持风电行业,但补贴力度有降低的趋势,未来将稳步推进风力发电,坚持消纳有限,稳步有序开发海上风电。

高能量密度与可商业化的充能时间使氢能给产业提升和技术进步带来更高的机会,未来氢能或是非电的最终解决方案。

水电与生物质资源受限,参与多能互补但难以成为主力。水电主要受制于开发成本的上升以及资源总量限制,预计其可成为基荷电源之一,但难以大规模使用;生物质考虑粮食安全问题,可利用资源量有限,难以成为主力电源。

除清洁能源外,储能装置可解决风光能源间歇性及不稳定的弱点,预计未来需求量较大。新能源和电网综合能源服务需求提升,电网消纳能力或成新能源装机增长瓶颈,储能市场亟待发展。

3.碳减排成果评价

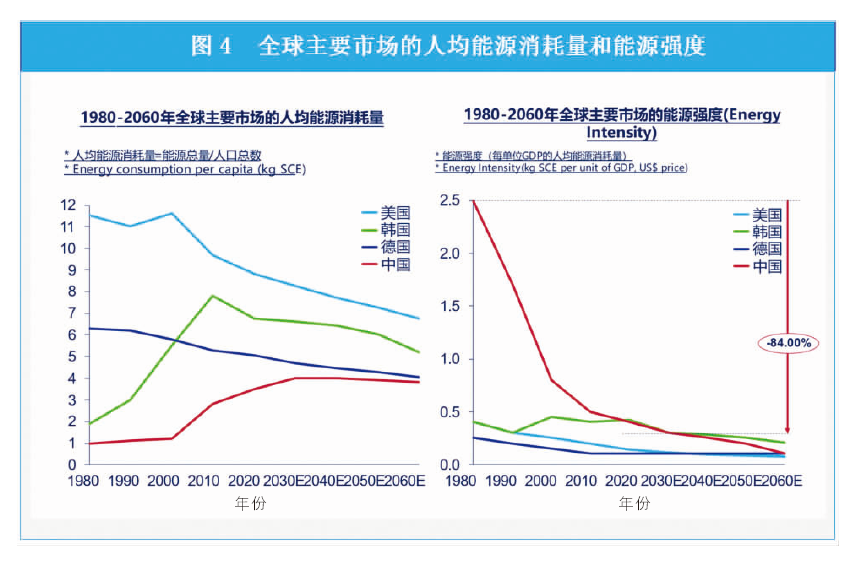

如何评价我国碳减排的成果和力度也是“碳中和”的重要一环。站在全球的视角下,我国的人均能源消耗情况与能源强度成为我国碳减排的两个重要考察因素。

图4为全球主要市场的人均能源消耗量和能源强度。如图所示,与其他国家相比,中国的人均能源消耗量始终保持在低位,预计未来会达到峰值并且稳定,不会过度增长。截至2020年,自1980年以来我国的能源强度下降了84%左右,预计未来会继续保持下降趋势。

实现碳达峰碳中和是一项复杂的系统工程,需要从根本上改变传统的生产方式、生活方式和消费方式,统筹考虑各行业投入产出效率、发展迫切程度、国计民生关注程度、产业国际竞争力、治理成本及难度等多种因素,以谋划实施最优的碳达峰碳中和战略路径。

张松臣 中国化工信息中心咨询事业部资深项目总监,中国石油和化工循环经济研究院院长。毕业于南开大学,化学系硕士学位,10年以上内外资化工市场研究及战略咨询经验,主要研究领域涵盖精细化学品、特种聚合物、化工新材料等领域。在石油化工循环经济领域的客户包括BASF、Honeywell、沙特阿美、中国化工等国内外领先企业,涉及领域包括生物降解塑料、生物柴油、废旧橡胶再利用、城市固废回收利用等专业领域,与循环经济国内相关协会、科研院所、重点企业及用户有着广泛的合作关系。