当前,化工行业正经历有史以来最漫长的低迷期,大多数价值链均受波及。与此同时,该行业还面临着前所未有的复杂地缘政治与社会变革的挑战。

利润收窄只是表象,市场波动和不确定性已然成为“新常态”。在此背景下,企业纷纷调整内部战略布局,重新评估并重构供应链,以增强其韧性。

“不可控的外部因素”冲击全球行业

1.去全球化愈演愈烈

近年来,去全球化趋势已逐渐成形,如今全球贸易碎片化的迹象已初现端倪。持续的地缘政治紧张局势是这一趋势的主要推手,促使双边/多边贸易协定和优先伙伴关系不断增多,甚至可能加速东西方经济体的脱钩进程。

全球联盟正在重新洗牌,随之而来的是贸易流向和投资的重新布局。在美国征收新贸易关税及其贸易伙伴国征收反制关税的背景下,区域贸易联盟正在形成,这将阻碍整个行业的全球高效发展。

作为高度依赖贸易的领域,化工行业必然会受到贸易和投资流向变化及潜在贸易平衡转变的影响。然而,规避关税和建立新型战略联盟的创新路径也将应运而生,同时为行业带来全新的合作与投资契机。

2.能源转型陷入停滞

能源转型曾是众多化工企业的核心战略焦点,如今却已被大幅搁置。政治格局的转变正在逆转那些支持转型的政策,特别是美国的监管环境将在2025年发生重大变化,其更加倾向于扶持化石燃料的能源政策,很可能阻碍清洁能源投资的步伐。

即便在那些大力推行减碳的经济体中,也正在缩减转型规模和/或延长能源安全和可负担性的目标。值得关注的是,美国再次决定退出《巴黎协定》,而曾经的气候行动先锋新西兰也在考虑效仿。在欧盟,OPIS于2月24日获取的泄露立法文件显示,碳边境调整机制(CBAM)即将迎来重大调整,包括缩减产品覆盖范围,并将最终实施期推迟一年至2027年2月。

当前的投资环境同样不利于《巴黎协定》目标的实现。虽然私营部门投资亟需大幅增长,但私人金融集团却在逐步撤回其环境、社会和治理(ESG)承诺:例如,贝莱德已退出自愿性净零资产管理倡议,导致该倡议暂停活动。

3.数字化进程加速

尽管人工智能的存在时间已远超大多数人的认知,但其在化工行业,尤其是化工供应链中的发展与应用正在迅猛加速。数字化和人工智能解决方案预计将显著提升整个化工行业的效率、效能与生产力。多家企业已投资开发基于专有数据的解决方案,将人工智能视为可能增强预测决策竞争优势的战略投入。鉴于获得了大量资金和广泛关注,人工智能/数字工具迅速崛起并成为重塑行业格局的强大力量也就不足为奇了。

利润率将在未来十年继续承压

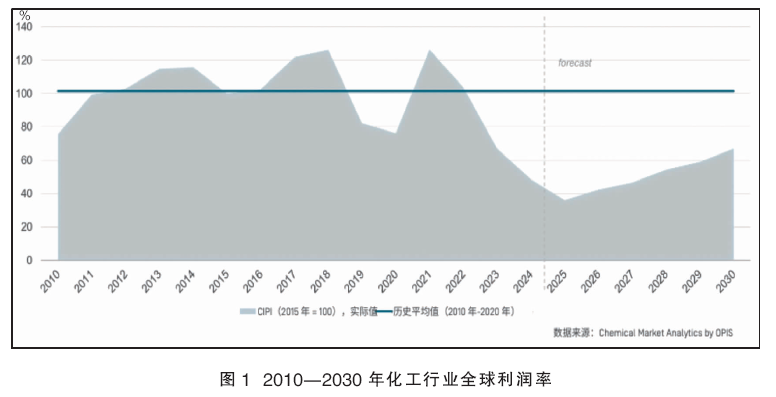

近年来,大宗化学品行业深陷低谷,年均利润率自2021年疫后高峰以来持续下滑(见图1)。遗憾的是,行业利润将在未来数年内维持低位,这将成为有史以来持续时间最长的化工市场萧条期。

基于Chemical Market Analytics by OPIS的数据,我们对全球化工行业平均利润率进行了评估,得出两个关键结论:一是行业尚未触底,低谷将在2025年到来;二是在实际价值层面,利润率在未来十年内难以恢复至历史水平。

这一趋势主要源于中国内地新增的化工产能,这些产能将在今年继续扩充或提升,并覆盖大多数主要化工价值链。

长期低利润水平实则是企业重新审视核心商业战略的契机:企业往往在逆境中迈出提升效率和创新的最大步伐。为渡过低谷,企业将不断调整,通过重构产品组合和客户群体寻求差异化优势,以缓解财务压力。可采取的策略包括:重塑商业模式;寻找新的高增长和/或细分市场;调整产品设计,增添特种产品或开发新产品变体/等级;布局新市场/地区。

需求中心发生变化

我们熟悉的市场正在快速变革。本世纪初以来,中国市场对进口化学品的需求似乎永无止境。如今,随着中国市场逐步成熟,替代性需求中心正在崛起。

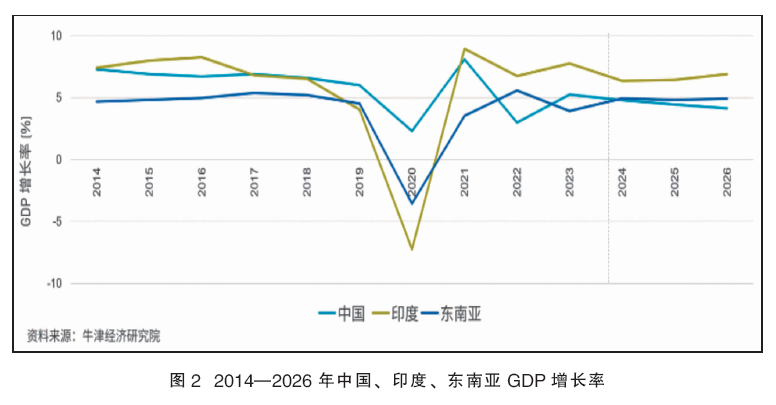

中国经济增速已放缓。GDP增长率从过去20年约8%的历史平均水平降至2025年的4.4%(见图2),继而影响国内化学品的需求。事实上,早在疫情前,中国的经济增长就已逐步放缓,这一趋势在2020—2022年波动期后仍在延续。

与此同时,国内化工产品产能激增,进一步拉长国内市场平衡周期。因此,新增综合产能叠加国内需求增长乏力,正改变中国的贸易格局,其进口依赖度正在迅速下降。对多种关键产品而言,中国甚至正转变为净出口国。

随着中国有的放矢地调整贸易策略,需求动力转向低速模式,众多全球化工企业不得不重新规划战略布局。要么从提升成本竞争力以应对出口市场竞争的角度着手,要么致力于为自身出口产品寻找新的需求中心。

就后者而言,印度、东南亚和欧洲提供了填补需求缺口的机遇。

行业整合良机

即使市场焦点已转向其他需求快速增长的区域,未来几年市场供过于求的局面仍将持续,大宗化学品市场尤为明显,由此导致的利润压缩将长期存在,近年来出现的产能优化和/或整合浪潮也将继续演进。图3为中国化学品产量及自给率。

通常,当行业陷入低谷时,并购(M&A)活动便会活跃起来:某些企业的利润收窄恰恰成为其他企业的机遇,实力雄厚的企业得以以具有竞争力的价格收购陷入困境的资产。然而,当前持续的利润低迷期催生的并购活动少于预期。

尽管过去几年我们见证了一些交易,但利率攀升引发的化学品市场高度不确定性抑制了交易达成,尤其是在大宗商品领域。一般而言,约50%的化学品并购涉及大宗商品资产,而2024年上半年,这一比例降至35%。值得关注的是,不同地区的并购意愿也呈现显著差异。例如,2024年上半年欧洲地区未出现大宗商品并购交易,该地区持续进行的是过时、竞争力较弱资产的产能优化,而非整合兼并。

随着2025年市场低迷态势的延续以及利率可能进一步下调,新的整合机遇将逐步涌现。我们预计今年化学品领域的交易活动将有所增加;若未能如愿,市场则可能迎来新一轮产能优化浪潮。无论未来走向如何,2025年都将见证市场竞争格局的重塑,这将重构贸易平衡,为行业幸存者开辟新市场和/或合作伙伴关系。

供应链成为战略核心

我们正迈入供应链重估与重构的时代。在充满不确定性的环境下,供应链配置与合作伙伴网络的韧性和适应性已成为商业战略成功越来越关键的要素,并成为企业竞争差异化的决定性因素。曾经仅受企业基层关注的供应链与物流问题,如今已成为高管的工作职责。

在市场动荡时期,寻找可靠且响应及时的供应商变得愈发困难,并非所有供应商都能具备必要的韧性与响应能力。毫无疑问,供应链现已成为化工企业竞争力的关键支柱。

供应链的战略地位也体现在协作解决方案日益突显的重要性上。随着供应过剩和物流中断加剧化学品生产商的交易风险,我们预计企业将更加依赖分销商和其他贸易伙伴。这些战略合作关系将提升供应链的适应性和灵活度(如更多元化的供应商组合、更丰富的配送中心选择、优化的运输路线等),最终有效降低突发中断风险。

这一变革可能导致供应链结构日益复杂,进而带来新的挑战。数字化/人工智能工具能够通过预测与规划多重场景,或通过位置追踪提升透明度来应对市场的突发情况,从而帮助企业快速响应各类事件。当能源转型重获重视时,这些工具还能实现供应链碳足迹的测量。

结构性变革铸就坚实基础

众多“不可控”因素正威胁着化工行业的传统运营模式。不确定性、波动性和日益复杂的环境使驾驭全球市场愈发艰难。然而,行业已通过开发新工具、实施创新解决方案以及灵活调整战略重心,迈出了适应变革的重要步伐。

市场参与者应将这些外部因素和新的业务方法视为创新契机,并相应重新评估产品组合和业务模式,寻求差异化发展路径,在逆境中不仅求存,更谋求繁荣。