2017年以来,工信部联合财政、保监部门开展了重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作。主要内容为:工信部组织编制《重点新材料首批次应用示范指导目录》;保监会指导保险公司提供定制化的新材料保险,承保新材料质量风险、责任风险;新材料生产企业自主决定,购买新材料保险;投保企业申请中央财政保费补贴资金,补贴额度为投保年度保费的80%,采用后补助政策。平安财险、人保财险、太平洋财险3家公司参与了本工作的承保。本文对此工作进行一年多以来所取得的成果和存在的问题进行了分析探讨。

化工新材料项目占比较大

2017年首批公示的新材料项目名单总数达244个,涉及各行各业诸多领域,其中与化工相关的新材料项目占据了半壁江山。参保较多的化工新材料项目有:高性能锂电池隔膜12项,镍钴锰酸锂三元材料9项,高性能碳纤维9项,电子胶有机硅材料8项,聚醚醚酮8项,导热尼龙6项,高纯晶体六氟磷酸锂5项。

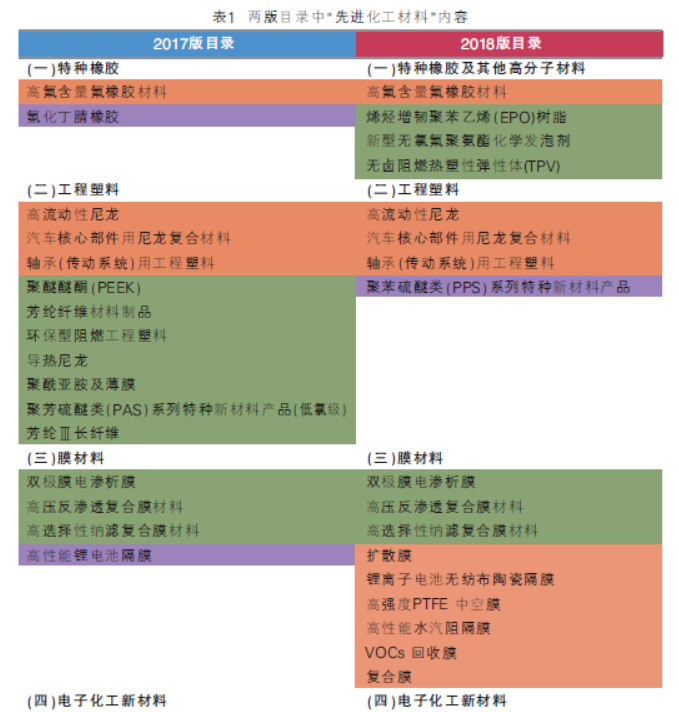

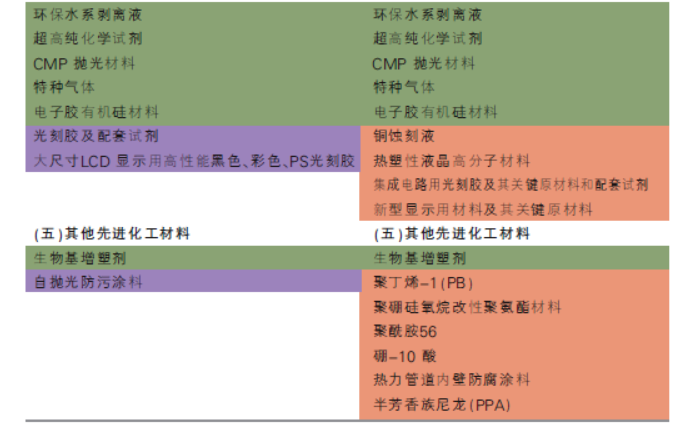

2018年底,工信部印发了《重点新材料首批次应用示范指导目录(2018年版)》(以下简称“2018版目录”),该指导目录包括了166项材料。同时,《重点新材料首批次应用示范指导目录(2017年版)》废止(以下简称“2017版目录”)。两版目录中的“先进化工材料”类别有所变化,详见表1。

企业参保积极性高

新材料保险工作已经进行了一年多的时间,据了解,当前国内重点新材料生产企业的参保积极性比较高。原因是,生产企业购买了此保险,意味着对用户多了一个承诺和保障,一旦出现事故,即使生产企业无能力赔偿,用户却多了保险公司这一道防火墙。这无疑可以增强用户购买产品的信心。目前,国外产品的责任险和质量险普遍存在,其经验值得借鉴。

此外,该项工作开展以来,所有投保企业出现的责任事故和质量事故都较少。化工相关的材料迄今为止并没有发生严重的事故(由于不同批次间存在质量稳定性的差异,产生极少量的质量问题是正常的)。原因是承保的范围是首年度内,而材料的使用却具有滞后性,时间的堆积不可避免,即使最终用户发现问题,逐级上溯,也需要一定的时间才能追究到原材料的生产企业。一般来说,投保后2~3年是事故发生的高峰期。我国不少新材料还没有国标、行标,存在很大的应用风险,需要引起注意。例如,应用于汽车上的新能源电池,若因材料问题导致汽车事故发生,或将引起大规模的集体索赔。

试点工作需要进一步优化

针对重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作未来的开展,业内专家建议:

一是希望扩大保险试点的范围和补贴的资金。由于目录要求很高,很多亟待投入市场的尖端材料没有被纳入。从市场规模来看,2016年我国新材料产业总产值为2.65万亿元,而首批次保险通过的所有项目销售额仅为四十多亿元,投保发展空间之大可见一斑。

二是希望能简化和加快工作审批流程。目前保险的审批工作分为二次审批,首次是审批资格,第二次是审批补贴,而且两次均需要提交相关材料和用户单位盖章。其中生产企业去用户单位盖章这一过程较为繁琐;两次审批的周期很长,企业投保后,要经过一年的时间才能确定可否享受补贴。

三是需要加强对该工作的进一步宣传。由于该保险系首次推行,宣传力度不够,广大生产企业对此心存疑虑。因此,政府应当加大宣传力度,向企业表明政府的立场,提升企业对该保险的理解程度,积极引导企业参与,并建立沟通机制。行业协会还应将行业的痛点及时告知政府和保险公司,以便设计出更有针对性的政策和保险产品。