聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)是烯烃下游最重要的大宗产品,也是烯烃产业发展最主要的驱动力,与包装、农业、建筑、汽车、电子电气等众多下游领域密切相关,直接关系到国民经济发展及人民消费水平的提高。

中国已成为全球最大的聚烯烃生产和消费国,且生产和消费仍保持着强劲增长势头。在目前石化行业进入新一轮扩能高峰期的大环境下,如何把握新的政策和市场形势下蕴藏的发展机会、规避产能快速扩张带来的市场竞争风险、探索完善体现自身优势的高质量发展路径,是今后一段时期聚烯烃行业需要高度关注的问题。

行业供需同步快速增长

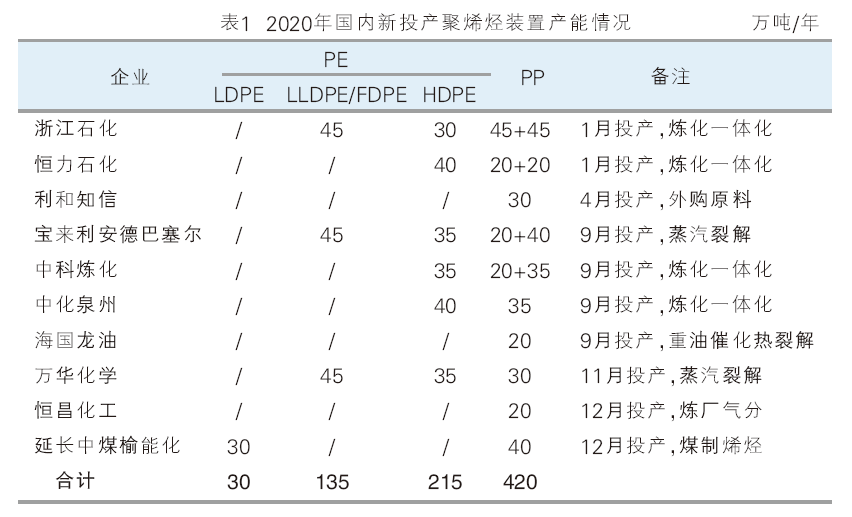

虽然经历了新冠疫情的严峻挑战,但2020年我国PE、PP行业仍呈现了强劲的发展动力,产能增长达到近年高峰,下游需求在防疫物资和海外订单等拉动下也出现大幅增长,供需缺口呈进一步扩大之势,产量、消费量、进口量均创下历史新高。2020年国内新投产聚烯烃装置情况详见表1。

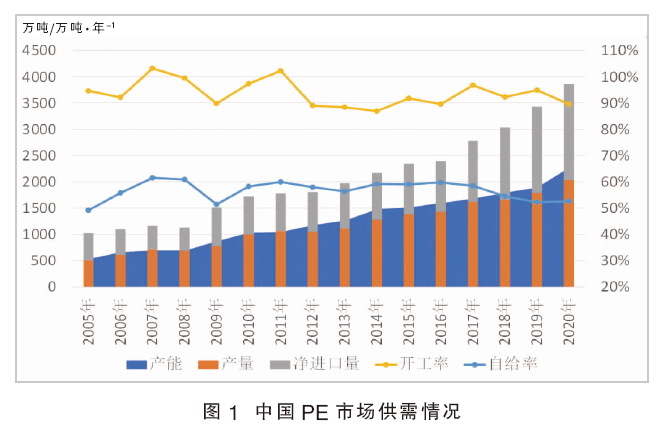

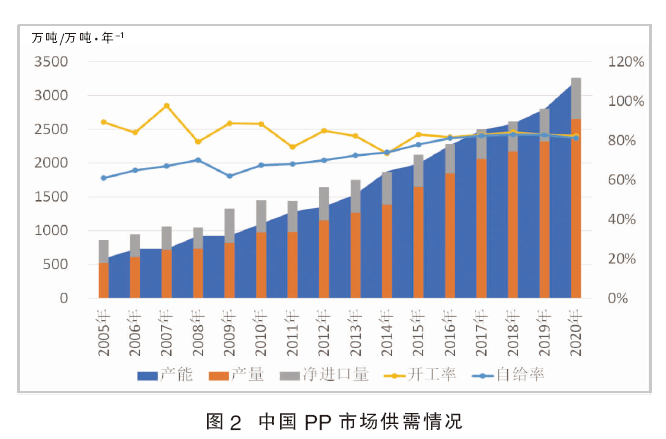

初步统计,2020年,国内共有10套PE合计380万吨/年和14套PP合计420万吨/年新增产能释放。截至2020年底,国内PE产能达到2270万吨/年,产量2032万吨,同比分别增长20.1%和13.3%。下游需求同步快速增长,表观消费量达到3860万吨,同比增长12.5%。供需缺口进一步扩大,进口量1853万吨,出口量25万吨,净进口量同比增长11.6%。PP产能达到3220万吨/年,产量2650万吨,同比分别增长15.0%和14.2%。表观消费量达到3263万吨,同比增长16.5%。供需缺口进一步扩大,进口量656万吨,出口量43万吨,净进口量同比增长27.3%。中国PE和PP市场供需情况详见图1、图2。

总体来看,目前我国聚烯烃行业仍处于快速发展期,“十三五”期间PE产能、产量、表观消费量年均增速分别达到8.5%、8.0%和10.5%,PP产能、产量、表观消费量年均增速分别达到10.1%、9.9%和9.0%。初步统计,“十三五”期间,PE、PP消费拉动的乙烯、丙烯当量需求增量占比分别达到66%和69%,比“十二五”期间分别提高8个和4个百分点,烯烃行业发展核心驱动力的地位进一步增强。

未来需求增长将回归中低速水平

在“十三五”GDP增速稳中趋缓的情况下,聚烯烃表观消费量却呈现出超预期的强劲增长态势。究其原因,除下游传统应用领域需求回暖形成稳定支撑外,几大因素对超预期增长形成主要拉动。

一是废塑料进口监管政策升级。2013年海关“绿篱行动”实施以来,废塑料进口监管不断从严。特别是2017年7月,国务院办公厅印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》,提出2017年底前禁止进口生活来源废塑料,2019年禁止进口工业来源废塑料。受该政策影响,进口再生料下游市场份额被新料替代,刺激了短期内表观消费量的增长。以PE为例,2015年再生料进口量接近360万吨,2017年下降至190万吨左右,而2018年后基本归零。

二是国内再生料产量显著下滑。国内塑料回收再生行业门槛较低、发展模式粗放,随着环保政策从严,加之“十三五”期间国际油价整体处于低位,新料与再生料价差显著缩小,国内再生料产量明显下降。以PE为例,国内再生料产量从2015年的550万吨降至2020年的320万吨左右,也拉动了新料需求的补偿式增长。

三是电子商务领域聚烯烃需求成为亮点。“十三五”期间,国内快递业务量从2015年的207亿件激增至2020年的834亿件,年均增速高达32.1%,互联网餐饮外卖订单量从2015年的17亿件激增至2020年的170亿件以上,年均增速超过58.5%。快递包装及缓冲材料、外卖用一次性餐具和包装材料等均大量使用到PE、PP等材料,初步估算,目前快递和外卖行业年消耗聚烯烃超过300万吨,其中PE接近200万吨,PP超过100万吨。

四是2020年突发公共卫生事件引发相关领域需求爆发式增长。一季度受疫情影响,国内聚烯烃传统消费领域需求明显下降,但受防护用品和包装材料需求刺激,表观消费量仍保持了4%~5%的同比增长。之后随着国内疫情防控措施效果显现,相关产业复工复产和供应链恢复,而国外疫情却呈蔓延之势,中国迅速成为全球防疫物资生产和出口中心,拉动对聚烯烃等相关原材料需求大幅增长,对PP需求刺激尤其强劲,增速创下近10年新高。

从上述因素的可持续性角度看:禁止进口废塑料的政策在2018年后不再产生新的增量贡献;塑料污染防治政策的落实将推动废塑料回收利用体系的完善,再生料的产量有望回升,对新料的替代将逐步加强;快递、外卖市场规模虽将保持较快增长,但受相关应用场景禁限塑要求的影响,聚烯烃材料使用强度将逐步下降,预计该领域聚烯烃需求快速增长势头发生逆转,可降解塑料等其他材料的替代效应将逐步加强;随着全球疫情得到控制,各国产业链、供应链逐步恢复,疫情对国内聚烯烃需求的短期刺激效果将逐步消退,但疫情防控常态化带来的稳定需求在一定时期内仍将存在。

综合上述分析,短期刺激因素的效果将出现消退,加上塑料污染防治相关政策的影响,聚烯烃消费继续快速增长的难度较大,但新农村建设和消费市场下沉也会形成积极拉动,“十四五”期间国内聚烯烃消费仍将保持增长,但增速预计将回归到相当或稍弱于经济增长速度的水平,需要积极发掘新的消费增长点,推动行业健康、稳定、可持续发展。

阶段性、结构性产能过剩风险逐步显现

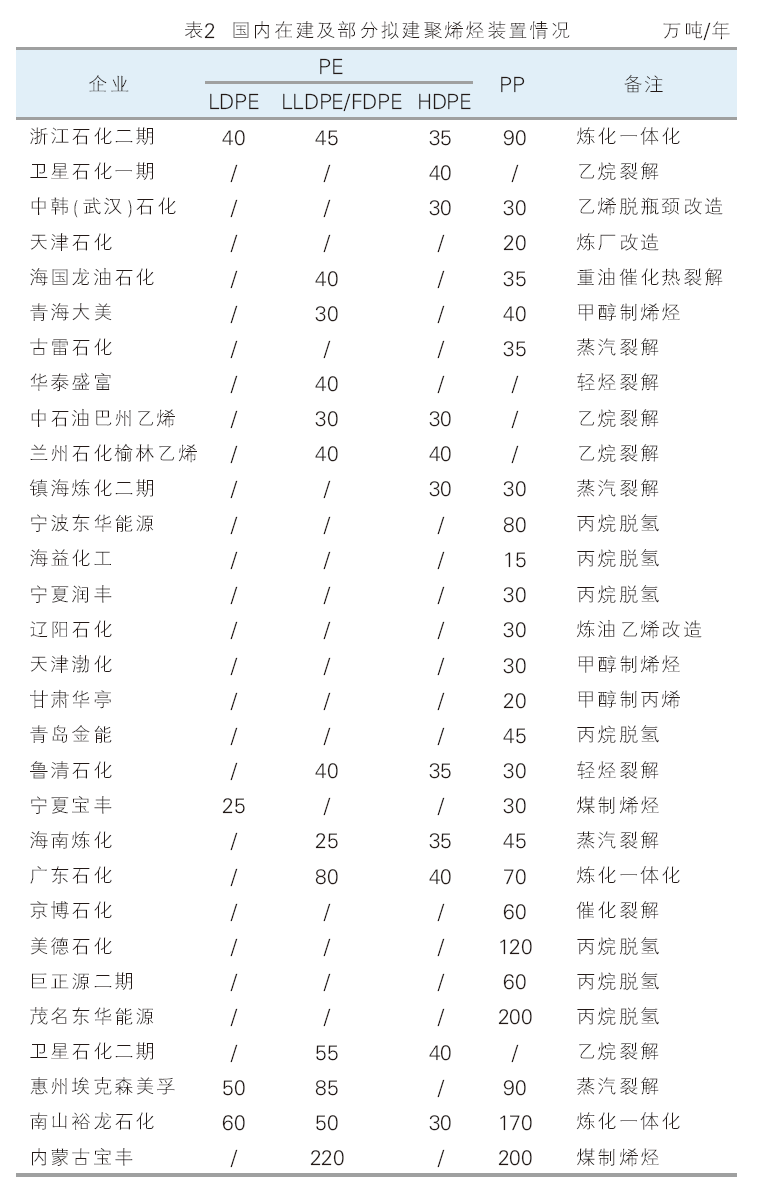

从2019年开始,国内烯烃行业进入新一轮扩张高峰期,力度远超从前,预计“十四五”期间,国内乙烯产能增量将超过2300万吨,丙烯产能将超过2800万吨。由于新建烯烃项目下游多数配套聚烯烃装置,“十四五”期间也将迎来国内聚烯烃产能集中释放的高峰期。国内在建及部分拟建聚烯烃装置情况详见表2。

除表中所列项目外,目前国内还有多个项目正在开展前期工作,部分项目的实施尚存在较大不确定性。根据现阶段各项目进度计划,同时考虑到部分缺乏竞争力的装置将退出。预计到2025年底,国内PE产能将超过3700万吨/年,PP产能将超过4700万吨/年,“十四五”期间年均增速分别在10%和8%以上,远高于同期需求增速,市场供过于求压力将逐步显现。

需要注意的是,未来国内PE、PP行业面临的主要竞争压力特点迥异。虽然从供需数据上看,较长时期内国内PE产能与需求之间仍有较大缺口,但全球乙烯及下游PE供应宽松,中东、北美乙烷裂解等低成本乙烯下游PE产品大量流向中国的趋势仍将持续,从成本和性能竞争力角度看替代进口压力较大。

因此,未来PE市场应更多关注外部市场压力,不能简单以国内供需缺口衡量发展空间。而PP产业近年来国外产能增长有限,国际市场供应相对偏紧。由于PP全球原料差异性较小,国内大型企业生产成本已具备国际竞争力。因此,PP市场压力更多来自国内多元化路线发展格局下的产能过剩竞争,需要积极寻求扩大通用料和中高端专用料出口以平衡国内供需,保持健康稳定发展。

总体来看,“十四五”期间随着国内聚烯烃行业新增产能密集投产,阶段性、结构性过剩风险将逐步显现,市场主体竞争力将逐步分化。由于新增产能多数为一体化发展,上游原料以大型炼化一体化、轻烃裂解和丙烷脱氢路线占主导,主要布局于东部沿海石化基地和园区、民营和外资成为投资主力,装置技术水平高、成本竞争力强、市场区位条件好,在未来激烈的竞争中处于有利地位。现有部分设备老旧、物耗能耗和安全环保水平较低的落后装置将加速淘汰,中小型装置若不能发挥其灵活性特点在高端化、特色化牌号开发方面有所建树,也可能逐步被市场淘汰。

高端化、差异化成高质量发展关键

我国聚烯烃产业大而不强的结构性矛盾突出,高端聚烯烃已成为我国化工新材料产品中缺口最大、自给率偏低的重要门类。“十三五”期间出台的《新材料产业发展指南》《增强制造业核心竞争力三年行动计划》《新材料关键技术产业化实施方案》《产业结构调整指导目录(2019年)》《鼓励外商投资产业目录(2020年)》等政策中,均明确提出鼓励茂金属PE等高端聚烯烃产品的发展。2019年国内化工新材料总体发展情况详见表3。高端聚烯烃通常具有独特的应用性能,技术门槛高、用户粘性强,虽然体量相对大宗牌号偏小,但其价格高、波动小、利润相对稳定,在市场波动中具有更好的抗下跌能力。未来随着国内聚烯烃需求增速放缓,而产能增长进入高峰期,通用料和中低端专用料产品的同质化竞争将十分激烈,高端化产品将成为企业寻求突破、实现持续发展的重要方向。

从目前国内高端聚烯烃市场现状看,茂金属聚烯烃是关注度最高的品种。特别是茂金属PE,目前国内需求接近100万吨,主要用于PE-RT管材、高性能薄膜、大型吹塑/滚塑等领域,且保持较快增长势头,而国内供应尚不足20万吨。近年来企业纷纷加快对茂金属牌号的开发,继原有的齐鲁石化、大庆石化、沈阳化工、独山子石化4家企业之后,2019年以来相继有扬子石化、茂名石化、兰州石化成功生产出茂金属PE产品。

此外,埃克森美孚等多个新建PE装置也重点考虑茂金属产品生产。相对茂金属PE而言,茂金属PP市场规模偏小,国内消费仅10万吨左右,主要依靠进口,用于纺粘/熔喷无纺布、超细旦丙纶纤维、微波炉用具及医疗用品等高透明PP制品、食品包装膜等领域,而国内生产企业仅有燕山石化、哈尔滨石化、兰州石化进行过产品开发和小批量生产。

需要注意的是,茂金属PE通常需要己烯-1、辛烯-1等高碳α-烯烃作为共聚单体,国内发展茂金属PE需要配套解决共聚单体供应问题,可同时考虑发展非茂金属催化剂体系的C6/C8共聚PE产品,相对C4共聚产品具有更好的拉伸强度、抗冲击及耐环境应力开裂和机械加工性能。目前国内C6/C8共聚PE(含茂金属PE)产量不足400万吨,净进口量约300万吨,也是未来产品结构升级的重要方向。

聚烯烃的高端化牌号是随着市场和行业技术水平发展而动态变化的,只有从跟随式往创新式发展模式转变,才能真正实现可持续的高端化发展。从产品生产和开发方向看,应以下游需求趋势为导向,重点关注绿色功能及个性包装、医疗健康、新能源汽车及汽车轻量化、智能家电、基础设施建设等领域对高端专用料的需求,并结合塑料污染防治国家战略加快研究开发相关应用场景易回收牌号等新产品。聚烯烃产品高端化、差异化发展方向建议见表4。

限塑令将对行业产生深远影响

2020年,我国发布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》和《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》,明确了未来一段时间塑料污染治理的具体时间表和路线图。随着相关政策的出台和正式落地,“禁限塑”和“可降解塑料”成为市场关注热点,特别是可降解塑料迎来投资热潮,在建及规划建设产能突破500万吨/年,是否会对聚烯烃需求造成严重影响引起行业高度关注。

从政策导向看,禁限塑政策导向是可循环、易回收、可降解,通过减少一次性塑料制品消费、提升塑料废弃物资源化能源化利用比例、推广替代产品,最终目标是有效治理塑料污染。根据目前明确禁止、限制的塑料制品名录,对PE影响较大的主要是购物袋和快递行业用包装袋领域,不可降解的PE在2025年前将逐步退出,预计影响消费量100万~150万吨。

而农用地膜领域当前政策要求是推广使用加厚地膜,到2025年基本实现全回收,同时开展可降解地膜示范推广,对该领域PE消费实际影响非常有限,但农膜回收后利用方式对PE总体消费会有一定影响;对PP影响较大的主要是一次性塑料餐具领域,目前PP消费量在100万~150万吨,主要集中在外卖领域,按照下降30%的要求考虑,实际对PP消费量影响仅30万~50万吨。

在快递领域,由于限制的PP一次性塑料编织袋通常采用回料生产,而可循环编织袋通常采用新料生产,政策落地可能促使部分需求由回料转向新料。快递领域PP的另一重要用途是胶带,目前消耗PP仅10万吨左右。此外,一次性塑料棉签和宾馆酒店一次性塑料用品的规定对PP影响也相对较小。

总体来看,现行禁限塑政策对国内PE、PP消费量直接影响仅200万吨左右,也是可降解塑料产业发展瞄准的目标市场,相对2020年国内聚烯烃合计7123万吨的总消费量,占比仅2.8%,影响非常有限。特别是在目前国内可降解塑料产业呈现明显的投资过热和无序发展苗头的情况下,无需也不宜片面夸大可降解塑料对聚烯烃产品的替代和冲击。

对于聚烯烃行业而言,更需高度关注的是,由于全社会对塑料污染防治的认识不断加强,一次性塑料减量化使用的理念将得到广泛认同,同时规范回收和循环利用体系的建设将推动废塑料整体回收和循环利用率大幅提升,对聚烯烃消费增长预期将产生深远影响。企业需要重视这一趋势,积极开发针对下游制品易回收要求的高性能牌号,并提前布局循环再生利用产品研发,应对新发展需求。

发展建议

进入“阶段性过剩”与“结构性短缺”并存的新时期,聚烯烃生产企业需要认真思考和选择最能体现自身差异化特色和核心竞争优势的发展路径,并及时调整发展策略,实现高质量发展。

一是从战略层面研究和选择核心竞争力导向,并基于成本、性能、研发等不同导向,确定操作层面大宗通用料、高端专用料或定制化开发等不同发展策略,并对工艺技术选择、装置序列设置、产品目标市场进行统筹谋划。

二是高端化发展必须转变产品思维、生产模式和参与模式。产品思维上从单纯的卖产品向卖服务、提供解决方案转变,从关注大市场平衡向注重细分市场转变,从简单满足成熟市场需求向引领消费升级转变。生产模式上从刻板执行生产计划向开展柔性制造、个性化和小批量定制转变,从出售单一产品向提供多种材料组合的综合性解决方案转变。参与模式上从独立、封闭的生产环节转向与下游用户高度结合,推动产品—加工设备—终端消费用户协同创新。

三是要加强销售与技术服务体系的一体化发展,优化业务流程,打造研发、生产、销售、技术服务一体化的供应体系。

聚烯烃产品的高端化、差异化发展不是简单靠引进先进技术和设备就能解决的,需要持续的技术摸索和开发,还需要强大的市场开发和技术服务力量支撑。特别是对于新进入者,要充分认识其复杂性和难度,把握好实施节奏上的循序渐进和策略优化,从跟随式发展成熟的中高端牌号起步,摸索和适应高端专用料与大宗通用料在生产和营销模式上的差异,再逐步扩大差异化产品和创新产品规模,发展模式上不宜求大求全,应集中优势力量培育拳头产品系列,在细分领域市场树立壁垒。