近年来,随着国家粮食安全战略的全面深入实施,作为我国重要的后背耕地战略资源,盐碱地这一“净土”的价值正在逐渐凸显。同时,土地资源作为乡村振兴的核心资源,盘活盐碱地,对于撬动乡村振兴有重要的意义。

相关政策愈加完善

随着国家相关政策的陆续出台,盐碱地治理被提升到了更高的战略定位。2014年,国家十部委联合下发《关于加强盐碱地治理的指导意见》,对盐碱地治理工作进行了综合、全面、统筹的部署;2015年,中央一号文件《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》中明确提出“实施粮食丰产科技工程和盐碱地改造科技示范”,为盐碱地生态农业产业发展提供强大的政策支持;2018年,国土资源部、财政部印发《关于进一步做好中央支持土地整治重大工程有关工作的通知》,决定从2018年起调整完善土地整治重大工程支持政策,推进废弃、损毁土地复垦,增强“土地整治+”综合效应。

盐碱地治理需构建新模式

相关调研资料显示,我国目前拥有各类可利用盐碱地资源约5.5亿亩,其中具有农业利用前景的盐碱地总面积1.85亿亩,包括各类未治理改造的盐碱障碍耕地0.32亿亩,以及目前尚未利用和新形成的盐碱荒地1.53亿亩。目前,具有较好农业开发价值、近期具备农业改良利用潜力的盐碱地面积为1亿亩,集中分布在东北、西北、中北部、滨海和华北五大区域,其盐碱地面积分别为3000万亩、3000万亩、1500万亩、1500万亩和1000万亩。分布省(区)来看,主要集中连片分布在吉林、宁夏、内蒙古、河北、新疆、江苏等18个省、市和自治区。

经过近40 年的不断治理改造,我国盐碱地治理取得了一定成效,呈现出面积总量减少,重度盐碱地面积比例总体降低等趋势。但是,由于我国盐碱地面积大、盐碱化程度重、治理成本高,盐碱地治理依旧面临土壤修复行业普遍存在的问题,即缺乏成熟的商业模式,导致修复资金来源不明确、过度依赖政府投资,造成持续投入不足、治理效果不稳定、社会参与积极性不高、全面推广难度大等现实问题。

由于缺少多元化投资渠道,资金问题一直是盐碱地治理及再开发的主要障碍。目前,我国盐碱地治理模式多以政府投资推动的示范工程为主。虽然少部分企业使用种植耐盐植物的修复方法,开发了盐碱地种植经济作物的治理模式,并通过作物精加工来保障治理后的基本收入。但是经济作物存在一定的市场局限性,规模化生产难度大,企业难以形成稳定持续的盈利方法,因此该模式仅适用于小面积试点。

为解决资金来源问题,以土地指标交易为驱动的盐碱地整治模式开始兴起。由投资方先期垫付所有治理费用,待土地验收合格、土地指标交易后,政府再按照约定的比例以奖金的形式支付给投资方。这种模式虽然起到了一定的治理效果,但受限于土地指标管理严格、指标交易流程繁琐、政策保障不够等因素无法广泛推广。此外,盐碱地治理并完成指标交易后即交由原承包人耕种,治理和运营双方不存在权责关系,缺少统筹规划、因地制宜的全局性,无法最大化修复后的生态价值,甚至治理效果都难以获得有效保障。

除商业模式不成熟外,当前盐碱地治理技术也存在一定的不足,如治理技术单一、成本高、工程化程度低,以及长效性差、次生盐渍化反复、投加物二次环境污染等。所以,要建立分类治理与高效循环的理念,综合考虑地域特点、盐碱类型、盐碱程度和土地开发利用方式,选择合适的技术工程手段,最大程度发挥技术研发与应用效率,这也是盐碱地治理成功的关键要素。

要做好“藏粮于地、藏粮于技”,探索生态治理项目与土地开发利用的融合发展,深入挖掘盐碱地开发改造以实现农业利用的潜力,需要构建盐碱地治理新模式,这将为全面推动盐碱地治理、实现治理产业化发展提供有力保障。

盐碱地综合整治助推乡村振兴

2021年,中央一号文件《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,对新发展阶段优先发展农业农村、全面推进乡村振兴做出总体部署,为做好当前和今后一个时期“三农”工作指明了方向。文件指出,要坚决守住18亿亩耕地红线,构建现代乡村产业体系,推进农业绿色发展,推进现代农业经营体系建设。

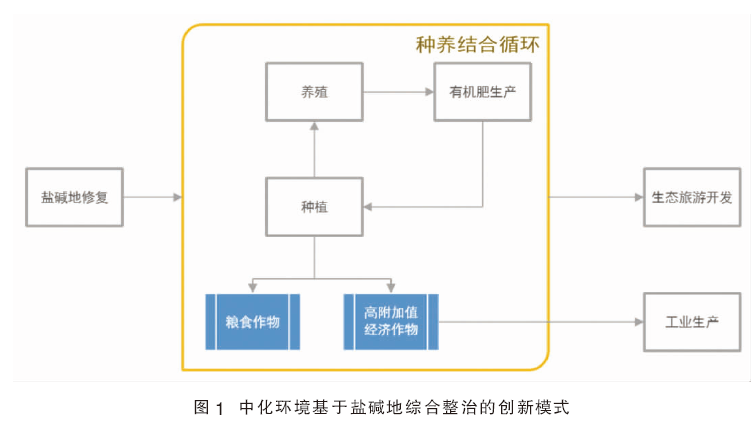

中化环境基于盐碱地综合整治的创新模式(如图1所示),主要深入挖掘盐碱地的资源禀赋,通过整体规划、产业布局,形成产业收益补贴盐碱地投入的商业模式,将生态环境治理带来的经济价值内部化,建立生态价值实现的有效途径,并带动周边经济,助力乡村振兴。

该模式将盐碱地作为有效资源进行综合开发利用,秉承统筹规划、资源整合、持续经营的理念,助推生态修复、乡村振兴和农业现代化共同发展。首先,对待修复盐碱地进行测绘、调查,按盐碱化程度进行分区,同时综合分析该地块的区位因素,包括其区域位置、自然条件、资源优势、产业基础等,筛选具备导入条件的产业;其次,根据土壤及产业导入情况测算投资收益,确定分区治理标准、工程技术方案及后续经营方案;再次,根据既定标准逐步开展盐碱地修复工作;最后,在盐碱地治理完成后,通过粮食作物与高附加值经济作物的分区经营及种养结合,保障投资收益。此外,可在项目周边建设有机肥工厂,完善循环农业体系,实现秸秆综合利用、畜禽粪污资源化;还可通过引入食品精加工企业或乡村旅游产业,实现产业增值收益,带动区域经济发展。

创新模式的三大意义

1. 权责清晰,治理与运营相结合,保障治理效果。

一是基于盐碱地综合整治的模式,政府可将盐碱地的治理工程和修复后的运营权打包,引入市场资本作为投资运营方负责治理工程和土地开发利用的规划、设计、实施和运营;政府作为监管方,负责盐碱地治理效果的监督管理。二是在盐碱地经治理利用转变成农田后,必须要有长期的投入和可持续的调控与管理,才能形成长效和稳定的生产力。治理方与运营方的统一,将避免单一工程模式下的长效性差、次生盐渍化反复等问题,保障治理效果。

2.统筹规划、因地施策,降低治理与运营成本。

一是通过对盐碱地专业、全面的测绘分析,结合后续土地开发利用计划,合理制定修复目标,实现盐碱地的分区治理,避免过度修复造成的资源浪费。二是通过盐碱地治理、种养结合及有机肥生产,构建循环农业体系,按照“减量化、再利用、资源化”的循环经济理念,提升秸秆、畜禽粪污等农废资源的利用效率,降低盐碱地的长效治理及运营成本。

3.依托盐碱地资源禀赋,构建多元化投入机制,打造农业全产业链,推动乡村振兴。

合理开发利用盐碱地资源,导入种植、养殖、生态旅游等产业,以投资运营的方式将盐碱地治理从原有的工程模式转变为持续经营模式,采用招商引资或整体招标的方式吸引环保企业、金融机构等市场主体加大对盐碱地治理的投资力度。围绕盐碱地产业布局,积极推进一二三产业融合发展,最大化盐碱地生态价值,提升盐碱地增值收益,实现农业产业链整合,提高农业产业体系现代化水平,助力乡村振兴。