功能性膜材料主要包括以聚酯膜(PET)为代表的工程薄膜和以氟聚合物膜、聚酰亚胺(PI)膜、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)、环烯烃共聚物/聚合物(COC/COP)及其他薄膜等为代表的其他高性能膜材料等。

近年来,随着国民经济的发展和科学技术的进步,智能消费电子、互联网、航空航天、节能环保、物联网等一大批新兴产业快速增长,传统的材料已无法满足特定性能和品质的要求,从而催生了大量新兴功能膜材料的应用需求。通过将多种不同的涂层材料与不同的基膜进行有机结合,功能膜材料实现了特定的光学性、电学性、耐候性、可加工性、微观特性、抗腐蚀性和透过性等性能,同时具有保护、胶粘、导电、屏蔽、提高显示质量等多种功能。根据应用对象的不同,功能性膜材料可应用于包装材料、电子电器、新能源、医疗卫生、工业(含汽车)和航空航天等不同的领域。

功能性膜材料:全球总消费量约550万吨

按产品类型划分,2021年全球聚酯膜消费量超过540万吨,占比超过98%,是功能性膜材料中最主要的产品,而含氟膜、聚酰亚胺膜等高性能膜材料总体消费量仍然较低。按国家地区划分,中国是功能性膜材料最大的消费市场,2021年总消费量接近300万吨,占全球消费量的54%,其次为欧洲和美国地区,消费占比分别为8.2%和7.5%。2021年全球主要地区功能性膜材料消费情况见表1。

虽然从消费量来看,含氟膜、聚酰亚胺膜等高性能膜材料在全球功能性膜材料市场上的消费占比较低,约为1.6%,远低于聚酯膜的98%。但其市场规模(价值)占比却高达18%,这是由其高技术门槛、高昂的单价和在特定应用领域不可替代的特性决定的。未来受益于消费电子、新能源等行业的快速持续发展,高性能膜材料将有更大的发展潜力。2021年全球功能性膜材料市场规模详见图1。

从应用端看,功能性膜材料已被广泛应用于电子电器、包装材料、工业(含汽车)、航空航天等领域。其中,以聚酯膜为代表的工程薄膜主要用于包装及工业(含汽车)领域,而高性能薄膜则主要用于航空航天和消费电子等领域。由于电子电器用膜材料对性能要求极高,对应的单价普遍较高,下游企业一直在寻求更加经济性的可替代材料。在过去的十年里,以日本企业为代表的生产商一直在尝试利用各种高性能树脂作原料研发功能性膜材料,这些功能性膜材料的产量很小但性能优越,可以满足电子产业方面的特定需求。其价格通常介于聚酯膜和聚酰亚胺膜之间,实现了以更低成本满足同等性能要求的多赢目标。

聚酯膜:2030年全球消费需求将超过740万吨

聚酯膜,即聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜,是以优质的聚酯切片(薄膜级切片)为主要原料,采用先进的工艺配方,经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸等工序制成的薄膜。由于聚酯薄膜优异的物理和化学性能,下游应用主要包括以肉类、家禽、海鲜和零食包装为主的包装材料,以绝缘材料、电线电缆、开关等为代表的电子电气材料,以及影像胶片材料和新能源材料等。2021年全球聚酯膜材料总消费量约为540万吨,市场规模超过170亿美元。

近年来,凭借自身优良的耐长期老化(湿热、干热、紫外)、水蒸气阻隔等性能,PET基膜被应用在太阳能电池背膜上,作为直接与外界环境大面积接触的光伏封装材料。这种基膜对生产技术的要求高,目前全球背板PET基膜的代表企业有日本东丽、帝人-杜邦和韩国SKC等。此外,近几年应用在电子产品上的有色膜、汽车行业的车窗膜、建筑领域的建筑窗膜及超高水汽阻隔膜等光学膜的市场发展较快,伊士曼、三菱、3M、SKC等企业在该领域拥有核心技术,掌握着市场的话语权。未来,在新能源、消费电子等消费需求的带动下,预计到2030年全球各地区聚酯膜的消费量将达到764万吨,2021—2030年复合年均增长(CAGR)约为3.9%。全球聚酯膜消费量和预计消费增速见图2。

我国聚酯膜产业近年来高速发展,产业生产能力、产品品种数量及质量快速提升,聚酯膜产能、产销量均位居世界首位。聚酯膜从早年应用于磁带基膜、胶片到各类食品、饮料、医药的包装,发展至今,产品的应用领域已经扩展到了转印、标签、电子、电气、太阳能背板材料、LED灯、OLED灯及建筑材料等领域。BOPET的高清晰、高阻隔、热收缩、可热封等特性也得到了不断挖掘。但总体来看,目前我国聚酯膜行业高附加值产品比重偏低的结构性矛盾明显,通用膜产能过剩,特种功能性薄膜供不应求,不能完全满足新兴领域对高端聚酯薄膜产品的需求,部分高性能聚酯薄膜品种仍依赖进口。

截至2021年,我国PET膜行业总产能达到466万吨/年,较2020年增长17%。预计到2030年,我国PET膜行业产能将进一步增长至686万吨/年。从消费端看,国内需求量从2011年的111万吨增长至2021年的295万吨,年平均增长率为10%;预计到2030年将达到435万吨,年平均增长率为4.5%。未来聚酯薄膜生产企业需通过对聚酯薄膜生产工艺的不断创新,提高其性能和品质,提升产品差异化水平,从而带动整个行业的转型升级,解决目前市场供需的矛盾。中国聚酯膜市场供需情况及预测见图3。

含氟膜:预计2030年全球消费需求将达到8.5万吨

含氟膜性能优越,与其他功能性膜材料相比,在耐化学性、介电性能、电气绝缘、耐高温、可焊性、防潮性、透明和机械强度等方面优势明显。由于含氟膜的市场整体专业化程度高,生产企业往往需要具备较高的技术积累和产业链集成基础,目前全球主要含氟膜生产企业主要集中在美国和日本等发达国家,如戈尔GORE(PTFE膜)、科慕Chemours(PFA膜、ETFE膜、FEP膜);杜邦Dupont(PVF膜);霍尼韦尔Honeywell(PCTFE膜);阿科玛Arkema、吴羽Kureha、索尔维Solvay(PVDF膜)等。

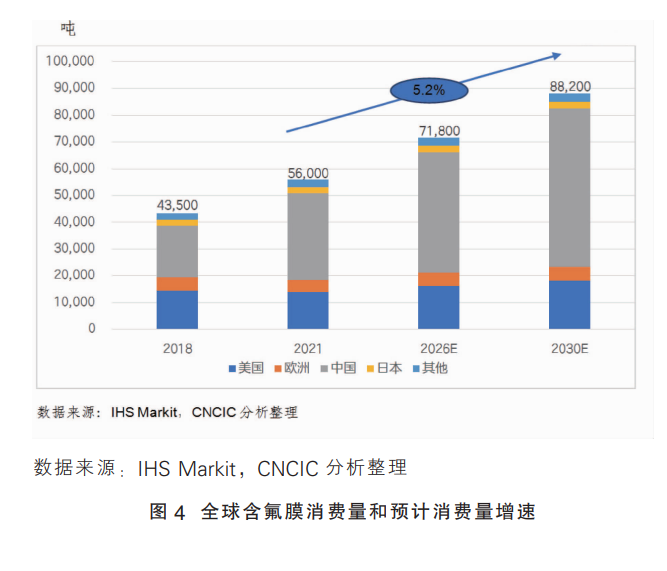

2021年,全球含氟膜的总消费量约为5.6万吨,其中,PTFE膜、PVF膜、FEP膜、PVDF膜和ETFE膜五种含氟膜的需求量合计占比超过95%。从消费区域看,含氟膜的消费市场主要分布在亚洲地区,其中,中国含氟膜的消费量占世界总消费量的58%,紧随其后的是美国,消费占比约为25%。预计到2030年,全球不同地区含氟膜的消费量将超过8.8万吨,2021—2030年复合增长率为5.2%。全球含氟膜消费量和预计消费量增速见图4。

PI膜:预计2030年全球消费需求将达到2.9万吨

PI是分子主链中含有酰亚胺环(-CO-NH-CO-)的芳杂环高分子化合物,具备耐高温、耐低温、高强度、高模量、耐水解、耐辐射、耐腐蚀、高电绝缘和低介电常数等优异性能,被列为“21世纪最有希望的工程塑料之一”。PI薄膜是最早实现商业化应用的PI产品,根据用途可分为以绝缘、耐热为目的的电工级PI薄膜和附有高挠性、低膨胀系数等性能要求的电子级PI薄膜。电子级PI薄膜因价格高昂,技术壁垒高,也被称为“黄金薄膜”。其产业集中度较高,目前主要由美国杜邦(Dupont)、日本东丽(Toray)、日本钟渊化学(Kaneka)、韩国SKC、日本宇部兴产(Ube)等美日韩企业垄断。

2021年,全球PI膜的总消费量约为1.6万吨,主要分布在亚洲地区。其中,中国聚酰亚胺的产能和消费量占世界产能和消费量的比例均超过50%。从应用端看,全球PI膜的市场已细分为柔性印刷电路(FPC)、特种制品、压敏胶带、发电机和电线电缆等领域,柔性印刷电路板已成为全球PI膜市场上最大、增长最快的应用领域。预计到2030年,全球各地区PI膜的消费量将达到2.9万吨,2021—2030年的年均复合增长率为6.5%。全球PI膜消费量和预计消费量增速见图5。

我国PI膜起步较晚,产业化进程发展较缓慢。电子级PI膜作为特种工程材料,价格昂贵、技术壁垒高,国内企业虽已经实现相对简单的电工级PI膜的大规模生产,但在高端电工绝缘、电子等其他应用领域的产业化能力较弱,能够自主掌握高性能PI膜完整制备技术的企业数量相对较少。在过去很长一段时间里,我国高性能PI膜严重依赖进口,目前仍是我国被“卡脖子”的功能性膜材料之一。

从需求端来看,2021年国内对PI薄膜的总需求量约为1万吨。目前我国电子级PI膜与电工级PI薄膜整体消费量基本相当,未来随着电子显示、FPC和导热石墨膜等电子级应用领域的快速增长,电子级PI膜消费量规模将进一步增大,预计到2030年对PI膜的总需求量将超过2万吨,年平均增长率为8.6%。然而,高端电子级PI膜在设备、工艺及人才方面存在较高技术壁垒,目前发展进入瓶颈期。随着我国相关研发及技术人才的积累,叠加下游重点市场转移至大陆市场及相关政策的利好,我国PI膜发展将不断提速,逐步实现高端产品国产化替代。中国PI膜市场供需情况及预测见图6。

总体而言,功能性膜材料作为新材料产业中十分重要的一环,未来发展潜力仍然较大。以消费电子、新能源为代表的下游终端市场需求的快速增长,将进一步带动对功能性膜材料需求的增长。目前,中国功能性膜材料总体上处于产业价值链中低端,技术含量和附加值偏低,与发达国家相比差距较大,不少高端产品依旧供给不足。未来需由生产企业和下游用户共同发力,推动中国功能性膜产业的转型升级。

何锦涛 中国化工信息中心咨询事业部咨询顾问。2018年毕业于爱尔兰国立都柏林大学,给排水与环境工程硕士学位。专长领域包括精细化工产品(水处理剂、电子行业专用化学品)、化工园区招商规划、化工投资项目可行性报告的编制等。曾在中国中化环境业务主要细分领域战略研究项目(水处理行业内容)、江苏盐城沿海工业园招商项目(尼龙产业链、苯酚产业链内容)、胶黏剂市场研究项目(电子胶、无纺布用胶内容)、设备防腐内衬材料市场研究项目(精细化工领域内容)等十余个咨询项目中担任咨询顾问的角色。

陈会敏 中国化工信息中心咨询事业部,项目副总监,毕业于天津大学,材料科学与工程硕士学位。拥有10年化工行业及咨询从业经验,专注于工程塑料、功能性膜材料、高性能专用和精细化学品等化工新材料领域的行业研究。陈会敏曾在《特种工程塑料中国发展机遇研究》,《十四五企业发展实施规划》,《氟化工市场发展机遇与战略》,《碳化硅半导体产业链及战略研究》,《电子信息化学品关键技术与对策研究》等50余个咨询项目中担任核心咨询的角色。