2020年9月22日,国家主席习近平提出中国将努力争取2060年前实现碳中和。交通能源是关系到国计民生的基础产业设施,同时又是涉及到二氧化碳排放最重要的部门之一。因此交通能源的碳达峰和碳中和问题是关系到我国应对气候变化战略全局的重要课题,值得人们广泛关注和深入思考。

交通能源转型是实现碳中和的重要领域

无论未来人类社会技术怎样进步,人员和货物流动仍然必须依赖于实体网络来实现从甲地到乙地的运输。然而,交通运输在耗费大量能源的同时,也排放了巨量的温室气体。

在理想状态下,电池或燃料电池驱动的电动汽车可以实现零碳排放,大力发展氢能源汽车和电动汽车已经成为世界性的潮流。电移动已经成为当地和短途运输的关键资源。例如在德国,敦豪集团现在使用一万多辆自己开发的电动物流厢式货车来运送和取包裹,并很快会在欧洲其他国家和城市普及。直接电气化是迄今为止最有效的运输脱碳方式,不仅包括短程运输,而且在短途海运和长途卡车运输领域也有相当的潜力。

但是应当看到,发展氢能源汽车和电动汽车仍然需要破解一系列难题。就电动车而言,其里程短、充电时间长、充电基础设施不足和有效载荷有限仍将在现在及未来相当一段时间内,将电动汽车局限于城市地区的短途运输。同样,燃料电池汽车也面临一次性购置成本高、加氢网络不足,以及氢的制备、储运成本偏高等一系例问题。

更为重要的是,真正符合碳中和要求的交通能源转型最终要建立在绿色能源的基础上。欧洲一直强调,只有在电池驱动用绿色电力取代传统电力的情况下,电动汽车才能被称为环境无害和可持续的。同样,只有在绿氢技术路线下,氢能源汽车发展才具有终极意义。

可以预见的是,未来在相当长一段时间内,传统内燃机驱动的汽车仍将扮演重大角色。即使各国竞相出台燃油车,但是在航空、远洋航运,甚至长途公路运输等领域,燃油+内燃机的技术组合仍将扮演主要角色。然而,航空、远洋航运以及长途公路运输,显然是未来能源转型、实现碳中和不可或缺的重要领域。

根据IEA 2020年9月份发布的报告,未来交通能源主要是生物燃料(36%)、电(30%)、氢、氨,以及合成燃料(25%)。但电和氢是二次能源,电力驱动系统应用于普遍性的商业性长途运输在当前还难以完全实现,客运亦如此。如果要在较短时间内在交通运输产业实现碳中和,那么基于现有的内燃机技术体系,发展清洁燃料是必然的。

碳中和背景下交通能源转型迫切需要过渡性解决方案

直到运输业发展到完全电动为止,要实现碳中和,还需要过渡性解决方案来减少温室气体排放。这主要基于以下几方面原因:

1.在航空运输和远洋海运方面等领域,在当下即完全放弃内燃机,显然不现实

目前先进、低排放和节能的货运飞机只能对降低排放做出很小的贡献。在相当长的一段时间内,航空运输还不能放弃航空煤油,尤其是在长途飞行中。这使得发展清洁合成航空燃料的开发变得更加重要。

2.就商业化运输而言,可行的商业方案是在环境友好、商业可行性和运营可行性之间找到最佳平衡点

这需要以合理的采购费用不断供应燃料、运作顺利的基础设施和广泛的能源补给网络。此外,在当下不断深化的全球化背景下,交通能源转型还必须考虑国际兼容性问题。

以航空运输为例,德国可持续航空燃料组织认为,技术进步使得使用植物油、废油和废木材等生物燃料生产合成煤油成为可能。但是欧洲缺乏足够数量的生物精炼厂来满足需求。另外要强调的是,到目前为止,还没有人成功地以市场可接受的价格生产出足够数量的合成煤油。生产清洁可持续的煤油的成本仍然是生产传统航空燃料的3~4倍。考虑到燃油占航空公司运营成本的1/3,成本差距相当可观。尽管过去的项目已经告诉我们,合成燃料的能量密度比化石煤油高,而且现在使用的任何飞机都可以使用50%的混合燃料。

3.“清洁燃料和内燃机技术”技术组合的同步、协同优化对于交通运输产业来说,是实现碳中和的现实选择

一是从技术层面来看,清洁燃料和发动机技术的共同优化仍然具有提高效率和减少内燃机污染物排放的巨大潜力。因此,需要深入探讨燃料和发动机如何协同工作,提高效率和性能,同时尽量减少排放。未来,将有更多的新技术跨越纯电动和混合燃烧-电动到燃烧驱动系统。选择某一特定技术首先要对其社会、经济和环境影响进行比较。成功的技术必须具有竞争力,特别是在成本、用户要求、生命周期排放和生命周期效率等方面具有优势;同时还考虑到与关键材料制造、购买或回收有关的社会影响。

二是从产业协同发展角度看,内燃机技术和清洁燃料同步优化,可以最大限度充分利用交通运输装备制造业+交通运输业+清洁燃料生产+清洁燃料储运供应加注,整个产业链上的技术、设备、资产、基础设施,有利于动员整个产业生态利益攸关方的积极性。

不断发展的“内燃机清洁燃料”

1.生物质燃料

生物质燃料有很多优势,最主要的优势是容易获得。它们是以玉米和甜菜等快速生长的能源作物为原料生产的,农业和工业废料也可以用作生物燃料的基础。将生物燃料与传统燃料混合可以限制空气污染物的产生,减少二氧化碳的排放,促进更清洁的燃烧。

不过生物质燃料也有不足之处,能源作物的种植没有遵循共同的可持续原则。例如,如果为了种植棕榈油而砍伐雨林,在砍伐森林的过程中会释放出温室气体,生物多样性就会受到损害。单一种植还增加了食物和水供应短缺的风险。不正确的灌溉做法或耕作方法会影响农业产量并降低土壤肥力。最后但并非最不重要的,收割和加工作物仍然需要大量的能源。

目前最常见的生物燃料是生物柴油、生物乙醇和生物柴油。生物柴油一般能以低浓度混合到化石燃料中。在使用高浓度燃料之前,汽车的发动机和燃料系统必须进行改进。当然也可能会产生更高的维护费用。生物乙醇通常通过玉米或谷物酒精发酵生产,用作常规汽油的添加剂。E10(10%乙醇和90%汽油的混合物)可以用于乘用车和7.5吨以下的载重卡车,无需修改发动机或燃料系统。更高浓度的混合物,如E85(85%乙醇)和E100(100%乙醇)则需要进行微小的修改。

生物航煤也称为生物喷气燃料,是由植物和动物脂肪生产的。它由加氢处理的酯和脂肪酸(HEFA)组成。国际可再生能源机构认为,与化石燃料相比,生物燃料可以减少航空领域50%~95%的温室气体排放,具体取决于所使用的生物燃料的原料。生物航煤商业规模生产在技术上是可行的,目前不超过50%生物燃料的航煤混合物已经被批准使用,并且不需要对技术或基础设施进行修改。但是由于生物航煤生产成本高,到目前为止使用量有限。

2.电基合成燃料

电基合成燃料是以电力为基础合成生产的燃料,可以取代柴油、汽油和煤油等化石燃料,能够直接利用电力从水和二氧化碳中直接合成。在生产这些燃料的过程中,二氧化碳被从空气中吸收或使用其他可持续的来源。通过这种方式,燃烧产生的排放被抵消。

电基合成燃料具有多种优势:

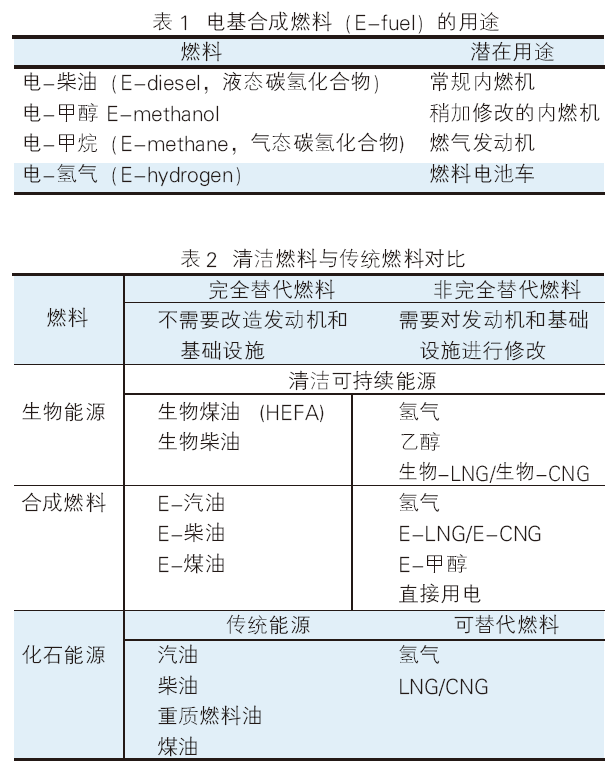

(1)电基合成燃料可以无缝地集成到现有的车辆和基础设施中,详见表1。

(2)基于清洁可再生能源的电基合成燃料完全符合碳中和要求。

未来一种可能的情况是:在太阳能或风能丰富地区,依靠清洁可再生电力生产电基合成燃料,然后以液体或气体燃料的形式储存,并运输到需要燃料的地方,确保对交通运输的持续能源供应。

(3)在运输行业完全电力化之前,电基液体燃料可能是最有希望的短期和中期过渡解决方案之一。

(4)在航空领域碳中和过程中,电基煤油未来可以发挥重要作用。

使用电基合成煤油的主要目的是为了减少与航空有关的温室气体排放,正如德国DEMO-SPK在某个大型机场示范项目表明,可再生煤油与化石航煤a-1混合后可以在不改变正常操作程序的情况下使用。该项目还证实,与纯化石航煤相比,使用该混合燃料的飞机可减少30%~60%的地面颗粒物排放,减少约35%当量的二氧化碳排放。

(5)电基合成燃料的发展潜力:运输便捷并可长期储存,可促进风能和太阳能的全球运输和贸易;可最大限度地运用于现有能源基础设施;将大大加快减少温室气体排放。

当然从商业逻辑以及长期可持续发展角度来看,决定一种燃料是否真正可持续不仅取决于环境友好方面,还取决于安全、成本效益和功能等标准。

就整体性能而言,清洁完全替代燃料与传统燃料相当,可以安全地添加使用。相比之下,非完全替代燃料的使用需要对传统车辆或新技术系统的驱动系统、燃料或供应基础设施进行修改。例如LNG和CNG气体燃料已经可以用在稍作修改的内燃机上;氢动力燃料电池汽车和电池动力电动汽车也需要新的燃料和供应基础设施。而像E100这样的燃料被称为“接近完全替代燃料”,因为它们只需要稍加改动(比如更换新的密封件)即可在现有系统中应用。几种交通燃料对比详见表2。

思考和建议

1.系统制订碳中和背景下国家交通能源转型战略

碳中和背景下的交通能源转型问题,是一个系统战略,不仅关系到交通装备制造,还涉及能源生产、补给、配送、加注,以及下游运输物流产业等,是一个巨大的社会工程系统。交通能源碳中和问题不仅涉及交通工具使用中的碳排放问题,还关系到交通能源生产过程的碳排放问题,这也是一个巨大的产业生态系统建设工程。

当前我国对此问题的关注主要集中于新能源汽车本身,以一项产品技术牵引整个交通能源转型,显然有欲速不达之嫌。例如,电动汽车如果没有清洁可再生电力为基础,电动汽车盲目发展可能并不能够实现碳中和,同样,氢能源汽车如果没有绿氢、蓝氢为基础,氢能源汽车发展可能反而会加剧碳排放。因此,我国汽车产业发展、能源产业发展都应当置于碳中和背景下加以重新审视评估。

2.从实际出发,寻求符合国情的交通能源碳中和之路

在继续大力发展氢能源汽车、电动汽车的同时,也应当重视交通能源领域适用技术的创新发展。例如,内燃机+清洁燃料技术路线在交通能源碳中和领域仍然有巨大潜力。欧洲有观点认为,生物柴油、生物航煤在温室气体减排方面潜力可观。生物柴油、生物航煤生产技术并不复杂,投资也不大,但是碳减排明显,这项技术在国内即推广缓慢,导致国内的生物柴油只能远涉重洋在欧洲找到用户,堪称“产业奇观”。曾经在数年前名噪一时的生物乙醇,最近也偃旗息鼓了,反倒是一些地方煤制乙醇项目在跃跃欲上,这就要求必须从碳排放、碳中和的角度算账,看看煤制乙醇是否真正实现了减排。

总之,从实际出发,实事求是,坚持技术创新,一定可以走出一条符合中国国情,具有中国特色的交通能源碳中和道路。