习近平总书记提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略,即推动能源消费、供给、技术、体制革命,全方位加强国际合作,为能源发展指明了方向,开启了我国能源发展新时代。要坚持绿色发展导向,大力推进化石能源清洁高效利用,优先发展可再生能源,安全有序发展核电,加快提升非化石能源在能源供应中的比重。要树立人与自然和谐共生理念,把清洁低碳作为能源发展的主导方向,推动能源绿色生产和消费,优化能源生产布局和消费结构,加快提高清洁能源和非化石能源消费比重,大幅降低二氧化碳排放强度和污染物排放水平,加快能源绿色低碳转型,建设美丽中国。

我国能源供需现状及新能源发展面临的问题

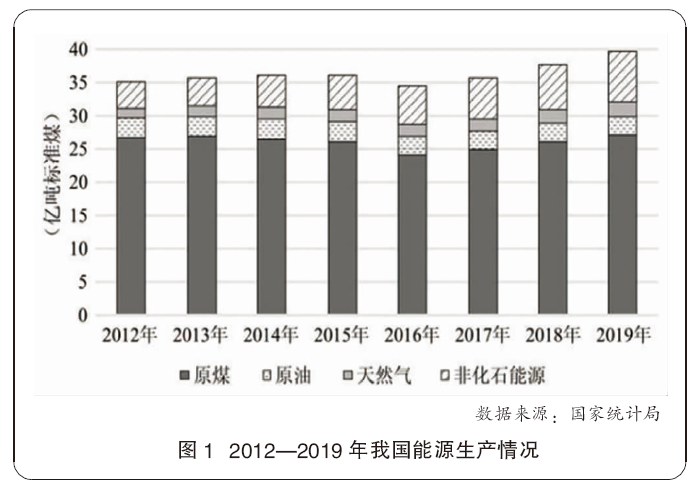

(一)形成新能源迅猛发展的能源供应格局

2019年我国一次能源生产总量达 39.7 亿吨标准煤,为世界能源生产第一大国。2012年以来,原煤年产量保持在24.1亿~27.2亿吨,原油年产量保持在1.9亿~2.1亿吨,天然气产量从2012年的1106亿立方米增长到2019年的1762亿立方米,原煤产量占能源生产总量的68.6%~77.8%,仍是保障能源供应的基础能源。2012—2019年我国能源生产情况详见图1。电力供应能力持续增强,累计发电装机容量20.1亿kW,2019 年发电量7.5万亿kW·h,较2012年分别增长75%、50%。可再生能源开发利用规模快速扩大,水电、风电、光伏发电累计装机容量均居世界首位。截至2019年底,在运在建核电装机容量6593万kW,居世界第二,在建核电装机容量世界第一。

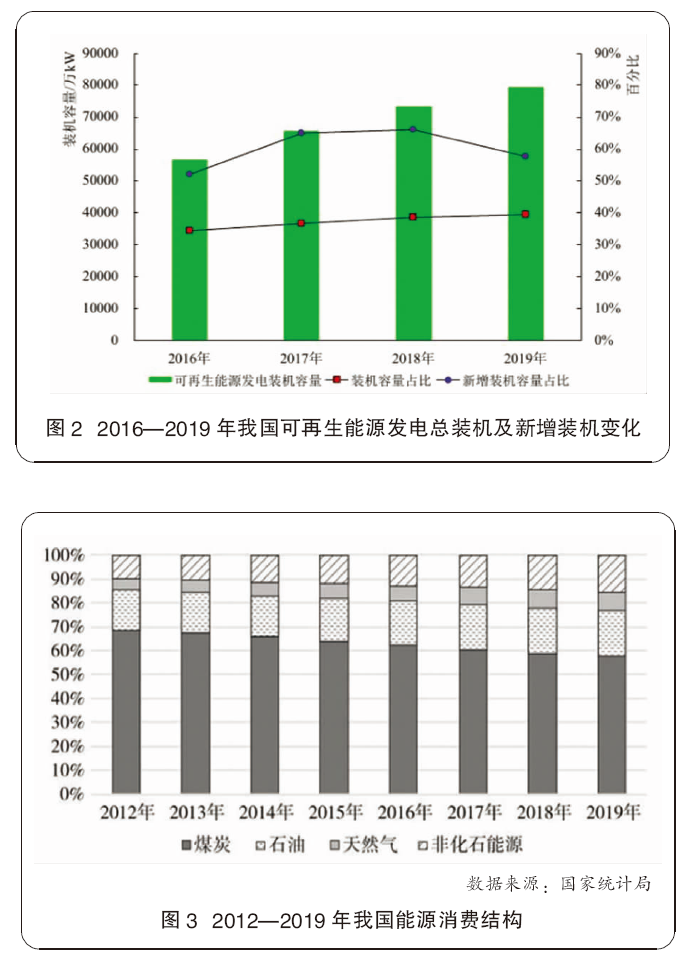

“十三五”以来,可再生能源装机、发电量稳步增长,可再生能源装机容量年均增长率约12%,新增装机年度占比均超过50%,成为能源转型和未来电力增量的主体。

截至2019年底,我国可再生能源发电总装机容量7.9亿kW,约占全球可再生能源发电总装机的30%。其中,水电、风电、光伏发电、生物质发电装机容量分别达3.56亿kW、2.1亿kW、2.04kW、2369万kW,均居世界首位。2016—2019年我国可再生能源发电总装机及新增装机变化详见图2。

(二)能源消费结构向清洁低碳加快转变

2019年我国能源消费总量48.6亿吨标准煤,其中煤炭消费总量占能源消费总量比重为57.7%,比2012年降低10.8个百分点,占比逐年下降;天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量比重为23.4%,比 2012年提高8.9个百分点;非化石能源占能源消费总量比重达15.3%,比 2012 年提高5.6个百分点。2012—2019年我国能源消费结构详见图3。

(三)新能源发展存在的主要问题

一是非化石能源的技术和发展方式创新不足。我国一些关键核心技术受制于人,部分关键元器件、零部件、原材料依赖进口的情况也广泛存在于能源领域。非化石能源基础研究和应用技术缺少系统的研究力量,尚未形成产学研相结合的多层次技术研发体系,核心技术依靠国外的局面没有根本性改变。非化石能源开发利用方式单一,创新不够活跃,在非化石能源终端利用方面发展机制创新不足。

二是非化石能源相对经济性差。非化石能源的市场价格高于常规能源市场价格,只有进一步降低成本后才能大规模利用。与非化石能源相关的智能电网、储能技术还不成熟,成本也比较高。在今后较长时间内,技术进步和降低成本仍然是非化石能源发展面临的重大挑战和基本任务。

低碳清洁高效是我国能源转型发展的主攻方向

(一)已确立“碳中和”目标

2020年9月22日,习近平主席在第75届联合国大会上宣布“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。通过采取节能减排、植树造林等方式,完全抵消自身产生的二氧化碳等温室气体排放总量,实现净零排放。“碳中和”目标的确立体现了我国应对全球气候变化的大国担当,也强调了我们要加快绿色低碳发展的决心。

(二)优先发展非化石能源

开发利用非化石能源是推进能源绿色低碳转型的主要途径。我国把非化石能源放在能源发展优先位置,大力推进低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源。

推动太阳能多元化利用。统筹光伏发电的布局与市场消纳,集中式与分布式并举开展光伏发电建设,实施光伏发电“领跑者”计划。采用市场竞争方式配置项目,加快推动光伏发电技术进步和成本降低。目前我国的光伏产业已成为具有国际竞争力的优势产业。

全面协调推进风电开发。有序推进大型风电基地建设,积极开发中东部分散风能资源,积极稳妥发展海上风电。优先发展平价风电项目,推行市场化竞争方式配置风电项目。

推进水电绿色发展。以西南地区主要河流为重点,有序推进流域大型水电基地建设,合理控制中小水电开发。

安全有序发展核电。我国将核安全作为核电发展的生命线,坚持发展与安全并重,实行安全有序发展核电的方针,坚持采用最先进的技术、最严格的标准发展核电。

因地制宜发展生物质能、地热能和海洋能。采用环保先进技术发展城镇生活垃圾焚烧发电,推进生物质发电向热电联产转型升级,以及生物天然气产业化发展和农村沼气转型升级。严格控制燃料乙醇加工产能扩张,重点提升生物柴油产品品质,推进非粮生物液体燃料技术产业化发展。创新地热能开发利用模式,开展地热能城镇集中供暖,建设地热能高效开发利用示范区,有序开展地热能发电。积极推进潮流能、波浪能等海洋能技术研发和示范应用。

大力发展氢能。氢能是清洁无碳、灵活高效、应用场景丰富的二次能源,是推动传统化石能源清洁高效利用和支撑可再生能源大规模发展的理想互联媒介,能够实现交通运输、工业燃料等领域大规模深度脱碳。我国对氢能的发展持积极态度,已在多项产业政策中明确支持氢能产业发展,支持力度将不断增加。

(三)清洁高效开发利用化石能源

加快煤矿机械化、自动化、信息化、智能化建设,全面提升煤矿安全生产效率和安全保障水平。实施煤炭清洁高效利用行动,煤炭消费中发电用途占比进一步提升。

推进煤电布局优化和技术升级,加快淘汰落后产能。煤电机组发电效率、污染物排放控制达到世界先进水平。合理布局适度发展天然气发电,鼓励在电力负荷中心建设天然气调峰电站,提升电力系统安全保障水平。

加强基础地质调查和资源评价,加强科技创新、产业扶持,促进常规天然气增产,重点突破页岩气、煤层气等非常规天然气勘探开发,推动页岩气规模化开发,增加国内天然气供应。推进炼油行业转型升级。实施成品油质量升级,提升燃油品质,促进减少机动车尾气污染物排放。

未来我国新能源发展前景更加广阔

随着电力市场的改革与深化,我国开展了一系列促进新能源消纳的市场机制实践,输配电价改革、电力市场建设、增量配电改革、售电侧改革持续推进,新能源市场化消纳的基础不断完善。分布式新能源、储能技术与设施快速发展,与互联网技术相结合,形成清洁能源利用的融合发展新业态。基于大数据、云计算、物联网、移动互联网等新技术,与用户侧用能需求相结合,形成虚拟电厂、综合能源系统、云平台等新业态,成为新能源多元化利用的重要方式。

预计到2030年,我国能源消费总量控制在60亿吨标准煤以内,单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿kW以上。

“十四五”生态文明建设将实现新进展,广泛形成绿色生产生活方式,碳排放达峰后稳中有降,为2030年碳排放达峰及2060年“碳中和”目标奠定条件。为此,必须加快推进能源生产和消费革命,控制化石能源消费,大力发展非化石能源,力争在今后十年的能源消费增量中,70%~80%用新能源替代。

预计我国风电将保持年均2500万kW、光伏将保持年均3000万kW以上的新增装机规模;2030、2050年,我国新能源装机规模将分别达到12亿、28亿kW以上,逐步成为主导能源;新能源发电成本快速下降,进入平价时代。到2025年,我国风电成本将下降到0.23~0.30元/kW·h,光伏发电成本将下降到0.23~0.26元/kW·h。