当前,“双碳”目标已上升为国家能源战略方针,成为未来较长时期内能源绿色低碳转型的总抓手,也是推动实现经济社会高质量发展的重要支撑。为此,国家发展改革委和国家能源局于2022年1月29日印发《“十四五”现代能源体系规划》(以下简称《规划》)。《规划》指出,当前我国要持续进行能源结构优化,并形成多轮驱动的供应体系,协同推进能源绿色低碳变革和供应保障。当下我们要立足于实际,坚持“先立后破”的基本原则,统筹推动煤炭资源高效利用,加快构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。

“现代能源体系”国内背景

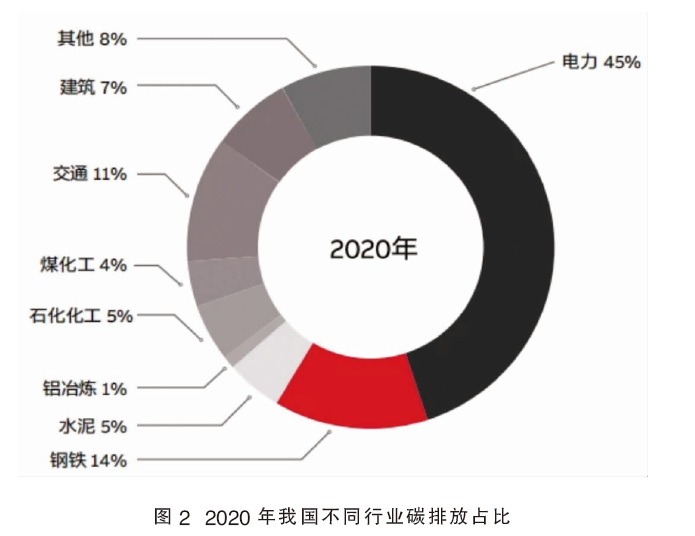

我国2020年CO2排放量位列全球首位,单位GDP能耗约3.4吨标准煤/万美元(世界平均能耗水平1.5倍),单位GDP碳排放量约6.7吨CO2 /万美元(世界平均能耗水平1.73倍),碳排放强度显著高于世界平均水平(图1)。当前国内碳排放所面临的困难与挑战是高耗能行业偏多(图2),高耗能行业占工业能耗比重约为70%,工业内部产业结构不平衡直接导致较高碳排放强度。受技术水平限制,在国内生产的主要产品中,单位产品碳排放强度大的产品总量、占比均高于发达国家。而大多数均为我国多数地区经济发展的支柱性、主导性产品,“富煤贫油少气”的基本国情造成CO2的长期持续高强度排放。国内碳排放主要集中在东中部地区,东部排放量是中西部区域总和,山东、内蒙古、河北、江苏、广东、辽宁、新疆、河南前8省排放量合计占全国碳排放总量51.6%,海南、青海、北京等后十省合计占总量13%,大部分省市碳排放总量增长势头迅猛。2020年国内能源消费总量约为49.7万吨标准煤,我国通过化石能源燃烧产生的CO2排放量达98亿吨,约占全球CO2排放总量的1/3,远超其他国家,能源结构优化调整难度大。

国务院于2021年10月24日发布《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,探讨了国家对双碳工作总体部署和最高顶层设计,计划到2030年国内单位GDP的CO2排放量较2005年单位GDP的CO2排放量降低65%以上;到2060年清洁低碳、安全高效的现代能源体系全面搭建完成。

“现代能源体系”战略部署

当前,在我国加快实现“碳达峰、碳中和”远景目标下,燃煤依旧是我国的主体能源。燃煤发电是为公共电力网络调峰调频的关键所在,也是保证国家能源安全稳定供应中重要一环。要想加快构建现代能源体系,必须坚持“先立后破”,对小型煤电机组关停,对大型煤电机组改造进而节能提效,深入碳捕捉、碳封存技术研究,为新能源高速发展保驾护航。

1. 氢能应用——助推“双碳”目标实现

我国在能源消费方面存在着耗能高、利用率低等问题,要通过不断提高能源治理水平来满足国内日益增长的能源需求,打造多元化清洁低碳、安全高效现代能源体系。能源系统形态扁平化、去中心化趋势特征愈发明显,集中式、分散式、分布式能源供应迅速发展。氢能作为当前最清洁、应用最广泛的能源,终端利用效率明显高于化石能源直接利用,而且其在未来能源结构中占比将不断提高、支柱定位将明显增强。国际能源署发布《2022年全球氢能回顾》中表明,到2030年使用氢能可以代替约2000万吨/年煤炭使用量、36万吨/年化石能源使用量及140亿立方米/年天然气使用量。

氢能具有清洁高效、能量密度高等诸多优势,在现代能源体系中备受瞩目。氢能是能源系统的网络路由器,有助于实现电力系统与工业、建筑和交通运输部门间“产业互连”。使用氢能可以提高国家能源安全水平,更能够降低终端应用场景中石油化石燃料使用,不断拓宽可再生能源制氢需求,以此实现全球能源体系的脱碳。目前全球氢能市场总规模约为1250亿美元,到2030年将在此基础上翻一番,到2050年达到万亿美元市场规模。随着可再生能源制氢技术突破和成本降低,氢能在全球能源市场中占比将进一步提升。2020年“双碳”目标提出后,国内氢能产业热度攀升,2021年年制氢产量约3300万吨,同比增长32%。中国氢能产业联盟对我国2030年和2060年的氢气需求量进行评估,认为在到“碳达峰”目标时年用氢量可达4000万吨,在我国所有化石能源和可再生能源中约占5%;在到“碳中和”目标时年用氢量可达1.3亿吨,在我国所有化石能源和可再生能源中约占20%。当前可再生能源制氢有电解水制氢、光解水制氢、生物质能制氢等诸多方式,其中电解水制氢是最有发展潜力的绿色氢能生产方式。

在能源交通领域中我国氢能的渗透布局广泛,从专利申请看,2021年交通领域氢能技术应用专利申请15639件,占氢能下游技术应用的71%。氢能在交通领域应用包括汽车、航运及铁路等,其中氢燃料电池汽车是交通领域的主要应用场景。氢燃料电池具有高比功率、可快速启动、无腐蚀性、反应温度低、氧化剂需求低等优势,可助力氢燃料电池汽车高速发展。

在交通铁路领域中氢能主要应用场景是与燃料电池结合构成动力系统进而替代传统内燃机。当前氢动力火车处于研发和试验阶段,德国、美国、日本和中国在该项技术研发中走在世界前沿。其中德国在2022年开始运营世界上第一条由氢动力客运火车组成的环保铁路线,续航里程可达1000公里,最高时速达到140公里。中国在2021年试运行国内首台氢燃料电池混合动力机车,满载状态可连续工作24.5小时,该机车在直线道路中的最大牵引力可达0.5万吨;并于2022年建成国内首个重载铁路加氢科研示范站,将为铁路作业机车供应氢能。

当前氢能发展方向应为积极探索在不同距离尺度下的运输方式组合,尽可能解决氢能负荷逆向分布与资源难题,不断加快建设电氢耦合产业标准规范体系,抢占国际标准化制高点。国家发展改革委、国家能源局印发的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,明确发展氢能是未来国家能源体系的重要组成部分,是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体。逐步提高氢能源在能源消费结构中的比重,加快形成氢能产业体系,构建涵盖交通、储能、工业领域多元化氢能应用生态,不断推动氢能源与人工智能、区块链、物联网等深度融合,促进氢能领域的数字经济发展,为构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系和氢能源供应网络提供有力支撑。

2.储能系统多元化迭代“蓬勃演进”

新型储能是在富裕电能的时候运用各种方式将其封存,在用电高峰时再将其释放并入公共电力系统。以此不断优化电网侧储能规模的布局,充分发挥新型储能消纳新能源、移峰填谷、提升电力系统稳定性等多元化作用。国家发改委、国家能源局于2021年7月印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,明确表明要在2025年实现装机量30GW以上,首次在顶层设计层面细化新型储能的发展前景。随着新能源渗透率显著提高,净负荷最大值和平均值不断下降,标准差和最大变化速率不断提高,能源系统对(时长)储能需求越来越强烈,因此要积极推动新型储能与新能源协同发展。新型储能是指除抽水蓄能外的新型电储能技术,包括蓄水抽能、压缩机空气储能、氢储能、电化学储能、混凝土块积木式重力储能、热储能、超级电容器储能等多种储能方式。

抽水蓄能是当前应用最为广泛的储能电站,通过夜间过剩电力驱动水泵将水位抬高转化为重力势能,在用电高峰期时将水泄放重力势能转化为电力后并入公共网络。受建设周期长、盈利机制不完善、站点生态资源等诸多相关因素影响,2035年国内抽水蓄能总装机规模将到1.2亿千瓦,与需求侧存在2千万千瓦以上差距,需要综合规划与协调不同储能技术以满足需求。

压缩空气储能具有装机容量大、储能周期长、系统效率高等优点,且一般可储释能上万次,寿命可达40~50年,有望成为抽水蓄能电站的重要补充。2021年,国内压缩空气储能技术取得里程碑式发展,随着山东肥城盐穴先进压缩空气储能调峰电站项目、河北张家口百兆瓦先进压缩空气储能示范项目的投运,我国压缩空气储能项目正式进入百兆瓦级时代。目前全国已启动压缩空气储能项目为15个,系统设计规模均为百兆瓦级,采用4~8小时放电时长模式设计。其中1个项目处于并网调试阶段,规模为0.1GW;2个项目处于建设阶段,规模共计0.4GW;6个项目进入可行性研究报告勘测阶段,规模超2.77GW;6个项目已经完成合作开发协议签订,规模超2.2GW。

氢储能技术是利用氢能和电力的逆变性进行储能,其既可以储氢及其衍生物(如氨、甲醇),又可以蓄电,在能量维度、时间维度和空间维度上具有突出优势,在当前提升新型电力系统稳定性、可靠性中发挥重要作用。储能原理是在用电低谷期时利用电解水制氢,将间歇波动、富余电能转化成氢能并将其存储或供应产业链下游使用,在用电高峰期时通过燃料电池将电力回馈到电网系统。氢储能有助于实现多异质能源跨季节、跨区域的优化配置,在未来能源互联网生态架构中起到内能、电力之间转化的关键中枢作用,形成可持续高弹性创新型多能互补系统,实现全发电周期绿色清洁。当前氢储能在投资成本与效率转化等方面较国际先进水平仍有一定差距,主流氢储能技术有液氨储氢技术、高压气态储存技术、有机液态储氢技术、固态储存技术、地质储氢技术和低温液态储存技术,其中高压气态储存技术是目前最常用的储氢技术。当下国内首座兆瓦级氢储电站是安徽六安兆瓦级制氢工程,运用PEM制氢技术实现氢能的“产销储运”等功能。国内海岛型“绿氢”示范项目是大陈岛氢储示范项目,形成“绿氢”百分百就地消纳的全过程零碳供能。未来应加快建设完善氢储能商业模式,进而更好地推动氢储能领域快速发展。

混凝土积木式重力储能的工作原理是在用电低谷时段通过大型臂架式起重机将预制混凝土集装箱提升至120米高度,把电能转化为机械势能再转化为重力势能储存起来;在用电低谷期时将预制混凝土集装箱放下,通过发电机把重力势能转换成电能后并入公共电网系统,进而实现像燃料电池一样具有储能功能。

热储能是一种新型储能技术,其技术原理是将太阳能光热、低品位废热、地热等利用储能装置或介质将其储存起来,在用电高峰期时将其释放以解决由于强度、空间、时间上热供给需求端与供给端不匹配的困境。热储能技术是一种装机容量大、转换能效快、能量密度高的储能方式。可形成不同品味能源之间冷、热、电、汽联供的产销储纳模式,具有移峰填谷且调频的作用。当前热储能技术包括热化学储热技术、相变储热技术及显热储热技术。国家发展改革委和国家能源局于2022年1月29日印发《“十四五”新型储能发展实施方案》明确提出,在“十四五”发展规划中要积极开展热(冷)储能等关键核心技术、装备和集成优化设计。在国家顶层设计政策的支持下,热储能技术未来可期。

超级电容器储能技术具有出色循环寿命、快速充电能力及高能量高功率高密度等优势,可达到300~5000W/Kg,大电流能量循环效率≥90%,商业化超级电容器工作温度范围可达-40℃~80℃。超级电容器储能技术的出现填补了蓄电池和传统电容器之间的空白,逐渐成为当前储能领域的后起之军。超级电容器寿命是传统铅酸蓄电池和钠离子锂电池等的数百倍,理论上不需要进行维护,可以节省大量成本。超级电容器是由德国物理科学家亥姆霍兹“界面双电层理论”演变发展而来的清洁低碳安全高效储能设备,其本身结构可分为双层电容、赝电容。超级电容器储能技术未来发展趋势是探究如何将赝电容和双层电容巧妙地结合起来,并不断提高其自身整体性能,这是成为未来高性能储能设备的关键之举。

3.源网荷储一体化“协同增效”

当前,全球新一轮科技革命和能源革命正在深度演变,国家高度重视发展清洁能源,大力推进“源网荷储(电源、电网、负荷和储能)一体化”。“源网荷储一体化”是以体制机制创新和技术技能突破为重要支柱,并不断整合本地资源探究发现源网荷储高度融合的现代化电网,构建以电力为中心的智慧能源系统,从而引导市场预期。

源网荷储中的“源”是指新能源替代化石能源。目前我国陆上风电、光伏排名世界第一,海上风电位居第二。据有关部门预测评估,到“碳达峰”时期新能源发电量占比超过25%,在“碳中和”时期新能源发电量占比超过60%,在未来我国供电模式逐渐演化为清洁能源为主化石能源为辅的新型供电模式。源网荷储中的“网”是指新型电力系统网络。随着可再生能源大规模发展,电力网络也在不断提高多样化电源的接纳能力,利用综合指挥能源管控技术将分散式和集中式能源供应进行优化排列组合,同时也发挥智能配电网技术的作用来降低接纳可再生能源电力给公共电力网络稳定运行带来的不利影响。与传统电网相比,新型电力系统网络会逐步演变成以公共大电力网络为主体、多种创新型电力网络为辅助的共融模式。源网荷储中的“荷”是指电能替代其他终端用能。2020年我国在建筑领域和交通领域终端用能占比分别为30%和5%,到2060年“碳中和”时期建筑和交通领域终端用能将提升至75%和50%,数字经济快速发展也将推动终端用能电气化水平进一步提高。源网荷储中的“储”是指储能方式。在未来以工业园区、居民社区、家庭等不同大小的区域形成多层次多级别微电网,从而解决可再生能源大量并入、即插即用的问题。当前正在加快构建源网荷储网络负载交互和网络存储交互平台,包括源随荷动、源网互动、网荷互动、网储互动等模式。

源网荷储一体化运行能够尽可能降低系统平衡资源投资建设成本,对于提高新型智能电网投资建设效率、效益都具有强有力的支撑。当前国家正探究建设“互联网+清洁能源”为本质特色的源网荷储友好互动平台构建模式,并形成规模化调节能力,促进各类能源互通互济,源网荷储协调互动,这成为我国构建清洁低碳、安全高效现代能源体系的重要一环。

4. 碳排放交易市场

2013年我国就陆续开展多个碳排放交易中心试验区,此后碳排放市场交易金额呈现不断上涨的势态。在国家顶层设计政策推动下,电力、石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、民航行业逐步被纳入到全国统一碳市场。全国统一碳排放权交易市场于2021年7月16日正式上线交易,2021年12月31日第一个履约周期顺利结束,在整个履约周期中碳排放配额累计成交量为1.79亿吨,累计成交额76.61亿元;2021年12月31日收盘价为54.22元/吨,较首日开盘价上涨幅13%。在未来的国际市场中,碳排放权交易将成为全球清洁低碳市场中最大的交易商品。

总结与展望

当前全球新一轮能源革命方兴未艾,不断推动工业和能源体系形成新格局,世界能源发展呈现明显的多极化、多元化、低碳化趋势。“十四五”时期,我国将从战略安全、运行安全、应急安全等多个维度,加强能源综合保障能力建设,因此要加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

一是不断增强能源供应链安全性和稳定性。着力提升能源供应能力,加快能源结构绿色低碳转型,持续扩大清洁能源供给;以用户为中心,加强供需双向互动,加快建成能源产供储销体系,推动“源网荷储一体化”协同增效。

二是加快提升能源产业链现代化水平。科技创新是能源发展的重要动力,“十四五”时期将进一步发挥好科技创新引领和战略支撑作用,增强能源科技创新能力,促进能源全产业链数字化和智能化升级,着力发展“源网荷储一体化”的技术进步、成本下降、效率提升、体制完善,推行“揭榜挂帅”、“赛马制”等创新机制,探索新型储能聚合利用、共享利用等新模式、新业态,进而推动能源系统效率大幅提高。

三是不断完善碳排放权交易市场规则。适时适度拓展碳交易的种类与规模,多元化发展碳交易模式,加快建立数字化碳管理体系;加强信息技术在能源消费和碳排放等领域的开发部署,积极部署碳交易基础设施建设,探索搭建碳税机制,形成积极健全的碳排放交易市场。

四是全球能源转型趋势不可逆转,要加快开展国际化能源合作,全方位提升能源安全保证能力,共同构建智能化、数字化现代能源体系。