当前,全球化工行业面临双重变革:能源结构绿色化加速,产业链区域化重组深化。沙特作为最大原油出口国,依托“2030愿景”推动化工产业链向下游高附加值领域延伸;中国作为最大化工消费国,亟需稳定原料供应与绿色技术升级。战略需求的契合催生了中沙古雷乙烯项目,该项目由沙特基础工业公司(SABIC)与福建石化集团共同投资建设,总投资超400亿元,乙烯产能160万吨/年。

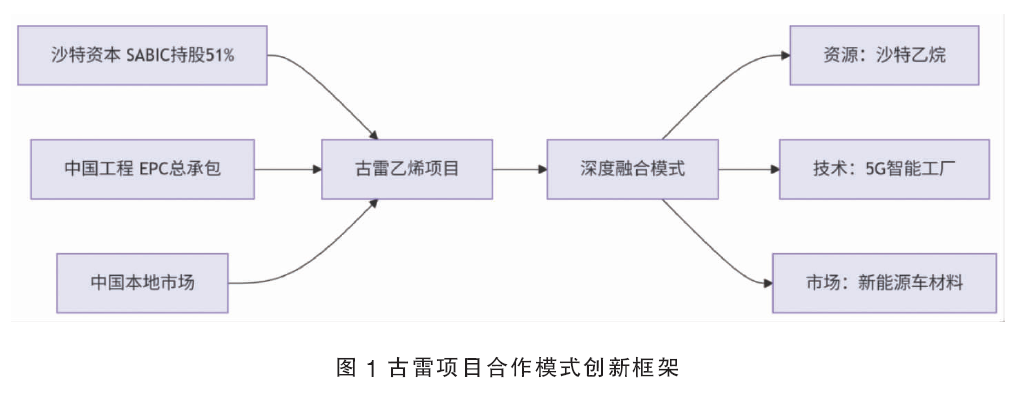

该项目采用“沙特资本(SABIC持股51%)+中国工程(EPC总承包)+本地市场”的创新模式,标志着双边合作从贸易向全产业链协作转型,为行业合作提供关键范本。深入分析古雷项目的合作逻辑及其所反映的行业趋势,对于把握中沙化工合作的广阔前景具有重要的现实意义。

全球格局与中沙化工合作现状

1.全球化工产业链重构趋势

中东向下游延伸:以沙特为代表的中东产油国,凭借丰富的油气资源和低廉的原料成本,正积极向乙烯、聚乙烯等基础化学品,以及更高附加值的工程塑料、特种化学品等下游领域拓展,提升产业价值。

中国转型升级压力:中国化工行业在持续增长的同时,面临资源环境约束趋紧、“双碳”目标挑战以及产业结构优化升级的压力,亟需稳定、经济的原料供应和先进技术支撑。

区域化与绿色化:地缘政治和供应链安全考量加速区域化布局;同时,欧盟碳边境调节机制(CBAM)等政策推动全球化工行业加速绿色低碳转型。

2.中沙合作战略基础:政策高度协同

沙特“2030愿景”的核心目标之一是发展多元化经济,将沙特打造成全球领先的工业强国和物流枢纽。中国“一带一路”倡议强调国际产能合作与基础设施互联互通。两者在发展目标、合作领域(能源化工、基础设施、科技) 上高度契合,建立了“一带一路”与“2030愿景”对接合作委员会等机制,为大型化工项目合作提供了强有力的政治外交保障。

3.古雷乙烯项目:合作模式创新的典范

古雷项目的成功落地是当前中沙化工合作现状的集中体现。古雷项目合作模式创新框架如图1所示。

资本融合:SABIC持股51%,中方参与投资与融资,体现了沙特资本对中国市场的信心。

优势互补:充分利用沙特丰富的乙烷原料(成本显著低于中国的石脑油或煤基路线)和中国的强大工程设计与建设能力(EPC总承包)、巨大的本土市场,以及先进的基础设施,如项目应用的“智能制造5G专网”提升了管理效率。

模式升级:成功实践了从单纯贸易向“资本+技术+工程+市场”深度融合的转变,为未来更大范围、更深层次的合作树立了标杆。

驱动中沙化工深化合作的核心因素

1.资源与市场高度互补

沙特拥有顶级油气资源,乙烷原料成本仅200美元/吨乙烯(中国石脑油路线成本650美元);中国坐拥全球最大化工市场(新能源车等领域需求年增>5%)。古雷项目实现双赢:沙特提供低成本乙烷;中国提供制造能力与市场(乙烷进口依存度>60%)。

2.技术协同与创新潜力巨大

工艺与工程结合:沙特企业在乙烷裂解等传统石化工艺上经验成熟,中国企业则在大型装置工程设计、建造、数字化(如智能工厂)方面优势突出,双方合作可优化项目执行效率和运营水平。

低碳技术合作窗口:双方在应对“双碳”挑战上目标一致。沙特大力投资绿氢项目(如NEOM新城项目),中国在光伏制氢装备(电解槽全球市场份额领先)和部分CCUS技术方面具有优势。合作开发和应用CO2制化学品(如甲醇、航空煤油)、绿氢/绿氨/绿色甲醇产业链等低碳技术,是未来合作的重要增长点。

高端材料研发:沙特重点发展汽车轻量化材料,如聚碳酸酯(PC)、尼龙66(PA66),与中国蓬勃发展的新能源汽车产业需求高度契合,为联合研发与生产创造了条件。

3.产业链整合空间广阔

纵向延伸:从基础烯烃延伸至高端材料(如车用PC/PA66),支持沙特高端材料占比从12%提至30%的目标。

横向拓展:从传统石油化工领域向以绿氢为核心的“氢-氨-醇”等零碳/低碳化工产业链拓展,抢占未来绿色化工制高点。

物流优化:降低中东至中国海运成本(占产品价值8%),探索区块链跨境贸易平台。

4.可持续发展与政策驱动

“双碳”目标倒逼:中沙两国均面临减排压力,全球绿色贸易壁垒(如欧盟CBAM)要求双方必须合作降低化工产品的碳足迹。共建低碳、零碳产业链成为必然选择。

绿色金融支持:沙特主权财富基金(PIF)等机构对ESG投资日益重视,为双方合作项目的绿色融资(如发行“一带一路”绿色债券)提供了机遇。

中沙化工合作面临的挑战

1.地缘政治与政策风险

地区局势的复杂性可能影响项目连续性和供应链稳定;

沙特等资源国的本土化政策(如提高本地化率要求、就业本地化)需要精细平衡;

国际政策法规(如碳关税、技术标准)的差异与变化需要共同应对。

2.技术与标准融合

不同技术路线、工程标准、工厂运营规范的融合需要时间和努力;

低碳前沿技术(如大规模绿氢生产、CCUS产业化、CO2高效转化)的研发投入大、周期长、风险高,需要建立有效的合作与风险分担机制;

提高技术本地化率(如古雷项目设定目标)需要持续的技术转移与人才联合培养。

3.市场竞争与成本压力

全球化工产能格局变化导致市场竞争加剧。虽然沙特原料成本优势显著,但物流成本、潜在的环境合规成本增加等因素仍需关注。中沙化工合作的挑战与应对策略如表1所示。

未来合作前景与发展路径建议

古雷项目的成功验证了中沙化工合作的巨大潜力和独特价值。展望未来,合作前景广阔,应重点向以下维度深化发展:

纵向深化,从基础向高端跃升:合作重心应逐步从大宗基础化学品转向高附加值、高技术含量的特种聚合物、高性能材料和专用化学品,支持沙特实现高端材料占比提升的目标,同时满足中国产业升级需求。

横向拓展,拥抱绿色革命:将合作领域从传统石化拓展到绿氢生产与应用、绿氨/绿色甲醇合成、生物基材料以及CCUS等新兴绿色低碳产业链,共同打造具有全球竞争力的零碳/低碳化工产品体系。

模式创新,数字化与智能化赋能:借鉴古雷项目的数字化实践,共同推进“数字孪生工厂”标准体系建设与应用,提升智能制造水平和运营效率。探索数字化供应链管理,优化跨境贸易流程。

为促进中沙化工合作行稳致远,建议关注以下路径:

①强化风险共担机制

探索建立项目层面的风险缓冲安排,或利用金融工具(如特定债券)管理地缘政治等不可抗力风险。

②构建开放创新的技术共生生态

短期:联合建立研发中心,聚焦市场急需领域(如汽车轻量化材料、可降解塑料)进行应用开发。

长期:整合双方优势资源,共同投入资金和人才,攻关关键低碳技术(如利用沙特丰富碳源和中国催化剂技术的CO2制航空煤油)。

③完善绿色金融支持体系

积极利用“一带一路”绿色投融资平台,设计发行符合国际标准的绿色债券、可持续挂钩债券等,吸引沙特PIF等全球ESG投资者的资金。

④推动标准互认与融合

在工程标准、安全环保规范、低碳产品认证等方面加强沟通协调,降低合作壁垒。

⑤深化人才培养与交流

持续扩大联合培养计划规模,促进工程师和技术人员的双向流动,为合作项目提供坚实人才支撑。

结语

中沙古雷乙烯项目是两国化工产业优势互补、战略对接的成功典范,其“资源-市场-技术-资本”深度融合的模式为未来合作指明了方向。在全球能源与化工产业格局深刻变革的时代,中沙两国在资源禀赋、市场潜力、技术需求和转型目标上的高度互补性,为双方构建长期、稳定、互利共赢的化工合作伙伴关系奠定了坚实基础。

未来,中沙化工合作前景的核心在于能否成功实现三个跃迁:从基础化学品向高端新材料跃迁;从传统石化向绿色低碳化工跃迁;从项目合作向全产业链深度协同与标准共建跃迁。这要求双方以古雷项目的成功经验为起点,通过持续的制度创新、深度的技术共生、有效的风险共担,不断拓展合作广度与深度。唯有如此,才能在充满不确定性的全球环境中,共同开创中沙化工合作的新纪元,为两国经济转型升级和全球化工行业的可持续发展做出重要贡献。