曾几何时,天然橡胶作为大宗商品中的明星产品,以长达10年的惊人涨势吸引了众人的目光。然而2011年以后,随着供需走入拐点,天然橡胶进入了长达8年的漫漫熊市,价格自高峰期的40000元/吨以上跌至当前的万余元水平,供应面持续的宽松和库存高企令橡胶价格不断测试成本支撑。

2018年以来,行业整体延续了这一趋势,供应维持宽松。全球整体经济无明显起色、美国贸易战加速升级、欧洲卡客车胎双反,导致行业需求疲软,同时中国产地的巨量库存还在不断累积,从而加速了价格的走弱。以上海期货交易所主力合约为例,从2018年初14000元/吨左右跌至2019年4月末的11500元/吨附近,下跌幅度达18%。

供应宽松和高库存背景下橡胶价格延续疲弱

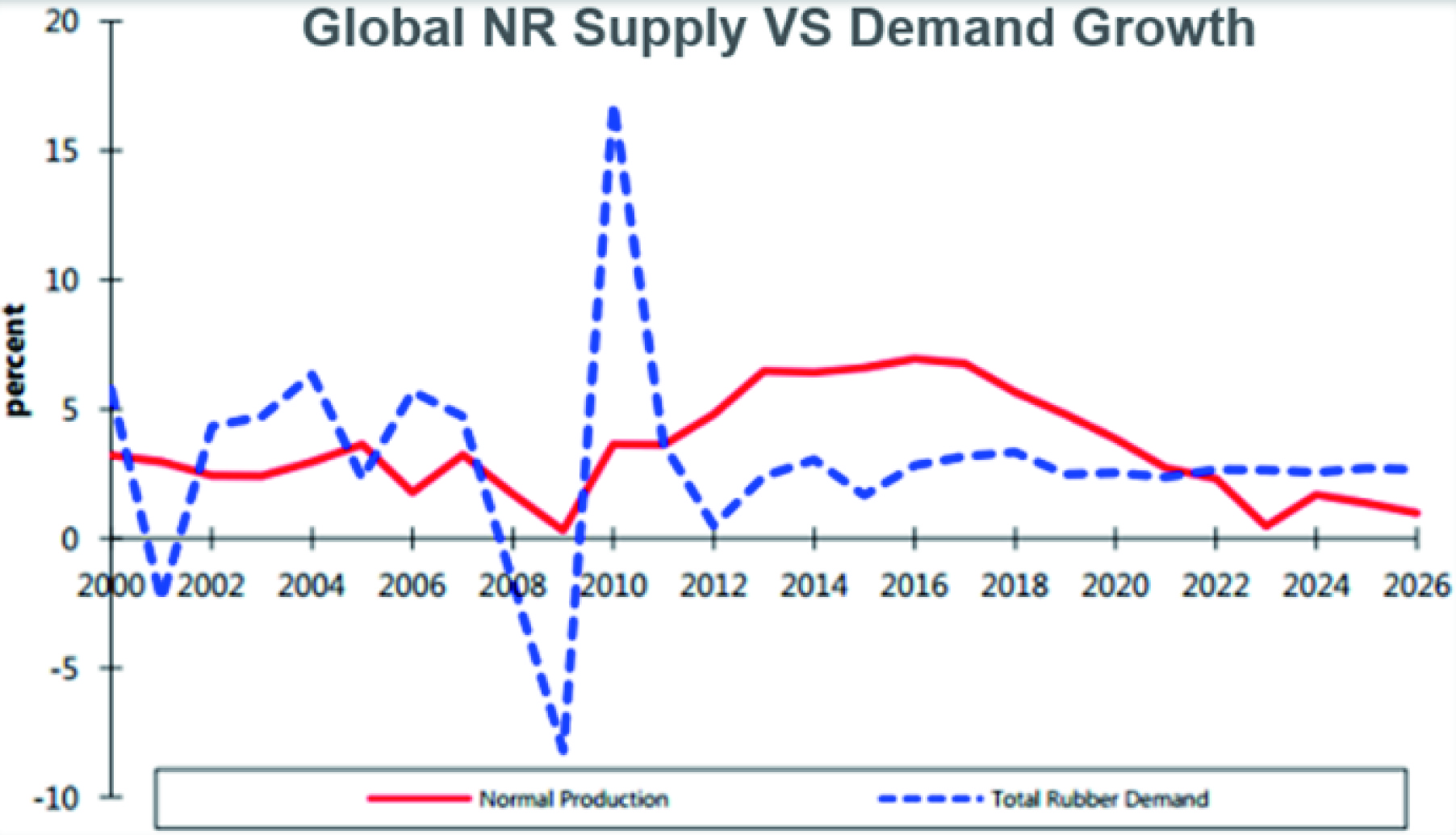

总体来看,2011年开始,天然橡胶就整体进入了供应过剩的阶段。2005—2012年期间牛市种植的大量胶树陆续进入割胶和旺产阶段,给市场施加了沉重压力。天然橡胶价格也从高峰期的40000元/吨以上降至目前的11500元/吨左右。

2018年,供应宽松仍在延续,但从整体来看压力小于往年。这主要是因为部分产胶国如泰国、越南、印尼都阶段性出现了天气异常或二次落叶的情况,影响了胶水产出。此外,低价和劳工短缺导致马来西亚、泰国南部、印尼、中国等高成本区域的割胶强度不足。但柬老缅、非洲等新兴区域的产量仍在以两位数的百分比增长。全年全球天然橡胶的产出与2017年基本持平,在1400万吨左右。其中,主要产胶国泰国全年基本没有增长,印尼和马来西亚分别下降23万吨和13.7万吨,越南、柬老缅、非洲分别增长6万吨、10万吨、10万吨左右。

与此相对应的,主要产胶国在2018年的出口也弱于预估。全球第一大出口国泰国全年仅微增8万吨,出口到中国的数量更是同比微幅下降0.5%至283.5万吨;印尼的整体出口量则大幅下降33.2万吨;马来西亚出口量也下降8.4万吨。而且产胶国的整体库存水平被消耗至低位,这也导致全年胶水原料价格强于成品胶,呈现产区与销区倒挂的局面。

而从实际消费来看,2018全年全球表现略好于预期,增幅在4%左右,约54万吨。这主要受东南亚新兴市场需求的拉动,本地消费增长和轮胎厂集中扩产带来全年对天然橡胶的消费增幅达30万吨。欧美市场2018全年处于经济复苏阶段,对于日韩地区也有一定带动,整体增幅在10万吨左右。中国市场全年增幅仅有2.6%或左右,达到572万吨,增幅较往年大大下滑。

从中国市场来看,2019年中国消费的细分行业呈现冷热不均的状态。其中占据消费量60%的卡客车胎增幅相对稳定,接近3%。虽然有欧洲双反和美国贸易战的冲击,但亚非拉等其他地区的出口订单增幅突出,下半年输美的突击订单也有贡献,出口市场整体增长达到2.8%。替换市场受国内经济低迷影响,增幅则有所放缓,在4%左右。配套市场因重卡销量下降,出现了一定下滑。乘用车胎占据消费量的16%左右,2018年全年表现明显不如预期,出口虽维持了3.6%的增长,但国内新车销量大幅下滑,替换市场库存高企需求不畅,全年增幅仅约1.5%。乳胶制品领域消费旺盛,增幅继续达到10%,但总的份额比例较小,仍在8%左右。斜交胎等其他轮胎和制品比重在17%左右,全年呈现1%的负增长。

尽管全年全球天然橡胶消费基本平衡,但从区域地区来看,中国市场依然呈现相对过剩状态。2018—2019年割季,中国国内库存增幅近30万吨,整体达到了140万吨。海外产区去库趋势则十分明显,海内外库存此消彼涨,导致价格外强内弱。

中国高企的库存源自上海期货远月的高升水,这带来全乳胶新老仓单的堆积、进口混合胶的大量进口和其他国产胶非标库存的累积。截至2019年4月份,上海期货交易所库存达到了44万吨,到期老胶达到了18-20万吨,区外混合胶库存超过50万吨,云南产区国产非标约15万吨,青岛保税区区内也有近14万吨的原胶库存。仅以混合胶进口为例,2018年全年的进口量就达到了295万吨,增幅达7.3%。

目前全球天然橡胶供需总体依然偏向宽松。当前轮胎行业已经从前期的快速增长转变为多空交织的复杂格局,全球经济前景平淡、汽车销量阶段性放缓、国内运输行业结构调整、中美贸易战深化都将对橡胶消费的增长形成一定制约。但值得关注的是价格的持续低迷已对供应的释放形成抑制,此轮新增胶林和供应释放的高峰可能即将过去。届时,供需有望重新回归平衡。

困境中寻找突破 行业孕育新的生机

长期的熊市格局,给行业上下游都带来了深远的影响。熊市中,上游胶农受损最为严重,加工厂也苦不堪言;中游传统的交易模式失效,持续洗牌;下游则享受到了原料-成品价格剪刀差带来的增值收益。

在上述背景下,胶农出现了大面积的弃割行为,胶工短缺的问题日益严重,产胶国政府被迫出台各类纾困措施,低价对于上游产出的抑制已有一定显现。上游增产期的高峰在未来1~2年可能即将过去,供应端的压力正在缓解。

加工厂方面,前一轮扩张热潮已经在胶价连续下跌中宣告结束,市场的大幅波动导致大量加工企业亏损严重,洗盘整合自 2014年展开后,行业集中度明显提高,目前全球前六位的加工厂已掌握了超过五成的加工产能资源。未来马太效应还将进一步显现,中小加工厂由于缺少渠道优势、控盘能力,竞争优势会进一步弱化。

中游贸易商在一轮洗牌之后,过去数年则持续创新,从传统的一买一卖赚取地区差价和批零差价,到低卖高买的融资交易,再到目前基于价差的期现套利的金融贸易,其交易模式在不断进化和演变中。目前套利商已成为行业的主体,因其收益确定性高,不仅产业内现货群体不断扩大参与规模,产业外投资公司、期货风险子公司等各类群体也纷纷加入,令套利交易的体量迅速扩张,他们所带来的高库存结构、快速移仓换货正在改变整个行业的供销模式和竞争格局。此外,供应链协同管理的模式也在日益扩大,包括前端胶园种植、原料采购、中间加工、橡胶销售、轮胎生产、轮胎贸易、期货对冲各环节都可以流程控制,需要自下而上地及时反馈和快速决策。

下游方面,轮胎产能的过剩和终端需求的放缓令其发展挑战重重,但数轮整合和海外扩充之后,一批具备规模、品牌、技术、营销优势的龙头企业正在突围。而在其他新兴领域,以乳胶制品为首的消费增长正愈来愈吸引大家的目光。

天然橡胶的供需格局主导了市场的价格走势和产业链各环节的竞争生态,但价格也反向调节着市场的供需,并引导交易模式的创新。

一方面,上游增产期的高峰即将过去,供应端的压力正在缓解;其次,各环节的淘汰整合渐入尾声,产业集中度的提高正在优化整体的竞争秩序和竞争环境;再次,供应链协同管理的理念正逐步得到更广泛的接受和应用,期权、期货多层次衍生品市场的形成和20号新期货合约的推出将加速天然橡胶模式新的升级。

多年熊市之中,天然橡胶的中上下游在低迷之中求索和突破,产业链所出现的各类变化和创新越来越值得关注。可以说,无论熊市是否延续,茁壮的肌体已经养成,新的生机正在被孕育。