由于信息技术的迅猛发展,移动互联网-物联网技术、新一代人工智能、云计算技术、大数据技术、智能制造等新技术已向国民经济各部门和社会生活各方面渗透,世界正在进入第四次工业革命时代。同时,我国也开始进入一个以绿色低碳循环发展为特征的生态文明新时代,化学工业在转型升级中步入高质量发展阶段。在此形势下,国务院办公厅《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见 》(国办发〔2016〕57号)明确提出:“全面启动城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作。”“新建化工项目全部进入化工园区,形成一批具有国际竞争力的大型企业集团和化工园区。”鉴于此,发展化工园区就成为当前行业的一个主要方向,也成为地方政府生态文明建设、两化融合发展的重要抓手。

工业园区的崛起与沿革

产业集聚是推动区域经济增长的重要方式,是工业化过程中的普遍现象和工业高效发展的重要模式。由于产业集聚对竞争力的提升有明显作用,发达国家在工业化过程中形成了许多著名的工业园区,如德国鲁尔工业区、荷兰鹿特丹工业区、比利时安特维普化工区等。据联合国环境规划署的数据显示,到20世纪末全球工业园区的数量已经超过2万个。发达国家工业发展历程表明,工业园区通过产业集聚而增强了竞争优势,推动了生产要素集聚和产业升级,发挥了规模效益,降低了管理成本;同其他区域相比,通常工业园区内单位面积投资强度较高,土地集约利用程度较大,同时可产生环境保护协同效应,对推动当地经济、社会和环境协调发展起到了重要作用。

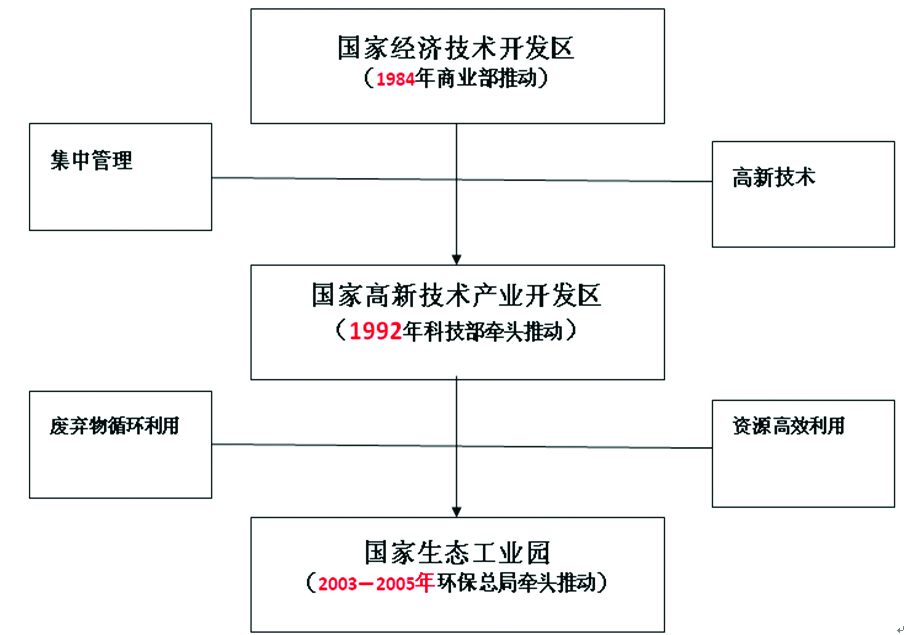

1979 年中共中央、国务院决定在深圳、珠海、汕头、厦门兴办“经济特区”,深圳特区南头半岛的蛇口工业区是中国第一个对外开放的工业园区。从那以后,我国工业园区的发展经历了3个阶段,如图1所示。

阶段一:经济技术开发区

1984 年中共中央和国务院决定进一步开放14个沿海港口城市,规定这些城市可以划定一个有明确地域界限的区域,兴办经济技术开发区。这一阶段主要是招商引资,提供良好基础设施和优惠税收政策,实现产业聚集和经济增长,由商业部推动。在2004年开发区土地整改以前,我国各类开发区 (工业园区)发展迅猛,数量之大、分布之广, 是原来各级政府所始料不及的。

图1 我国工业园区发展的三阶段

阶段二:高新技术开发区

到1992年国务院先后开放了一大批沿长江、沿内陆边境城市和内陆省会城市,由科技部牵头建设国家高新技术产业开发区,并强调政府要集中管理,此后中国出现一股“开发区热”。到2004年8月,各类开发区达到6866个,规划面积达3.86万平方千米。随着开发区在全国范围内的泛滥,暴露出了一系列问题,包括部分地方和部门擅自批准设立名目繁多的各类开发区、随意圈占大量耕地、越权出台优惠政策等。

阶段三:生态工业园区

2003年国家开始整顿撤并开发区,并由国家环保总局出台《国家生态工业园区申报、命名和管理规定》,强调开发区应向生态工业园方向发展,要求资源的高效利用和废弃物循环利用。全国撤并开发区4813余家,收回土地2.5万平方千米。2017年,根据环保部发布的数据,我国省级以上工业园区已达2403家。

生态工业园(Ecological Industrial Park,EIP)是依据工业生态学理论、循环经济技术、可持续发展理论、自然生态学理论和生产布局理论,模仿自然界生物共生系统,实现资源共享和降低交易成本的经济效益和环境效益双赢系统,是区域层面上由传统经济发展向生态文明建设转变的形式和具体实践方式,所以也是各种园区发展的高级形态。

化工园区以五种模式为主

中国的化工园区建设始于上世纪90年代中期,在第二代工业园区建设阶段就包括化工园区。经济相对发达或区位优势明显的长三角、珠三角地区,掀起了第一次建设化工园区的热潮。

进入21世纪,中国经济连年高速增长,对成品油和化学品的需求愈加旺盛,掀起了又一轮石化园区发展高潮,园区建设进一步向华北、东北以及环渤海等地区拓展,形成了东、中、西部均有石化产业的布局。然而,令人担忧的是,大多数石化园区不是基于产业链的“集聚”而是简单“堆积”,园区的发展主要依靠企业数量的增长而无暇顾及产业优化和结构调整,更没有引进循环经济模式,向生态型园区方向发展。2006—2012年,省级以上化工园区从60个发展到2012年已达1185个,6年增长了近20倍;经过清理整顿,据中国石化联合会化工园区工作委员会最新的统计数据,截至2017年底,全国重点化工园区,共有601家,其中,国家级(包括经济技术开发区、高新区)61家,省级315家,地市级225家。产值达千亿元的园区已增加至十余家,入园企业规模以上化工企业1.5万家,占全国石油和化工企业的51%左右,所以化工园区已成为行业的主战场。2018年中国石化联合会化工园区工作委员会发布的30强化工园区2017年实现销售收入2.36万亿元,占全国化工产业销售收入的17.1%。其中前10强实现销售收入1.14万亿元,利润1242亿元,都是产值达到千亿元的园区。

这些化工园区从结构类型上看,可以分为以下几种:

——联合生产模式

这类园区一般规模大,以世界级规模的炼油乙烯装置为龙头,以产业和产品链的衔接为纽带,建设公用工程“岛”,实现水、电、热和气的集中供应,采用国际化的开发理念和开放式的管理模式。如上海化学工业经济技术开发区、惠州大亚湾经济技术开发区等;

——核心企业模式

一般是在原有企业的基础上,以特色产品为核心辐射、扩张而建设的化工园区。如中国化工新材料(聊城)产业区、齐鲁化学工业园区等;

——政府主导模式

在地方政府统一规划下,将原有分散企业集中搬迁到新的化工园区,如天津开发区化学工业区、沧州临港化学工业园、合肥化工园区等;

——复合共生模式 这是建园初期就按照生态工业园的原理,通过在企业内部、企业间及园区整体3个不同的空间范围内采用技术性对策, 以有效改善园区的废水系统和园区整体水环境。例如,浙江衢州沈家工业园区、鲁北生态工业园等;

经营得好的园区由于通过对园区内产品项目、公用辅助、物流传输、环境保护和管理服务的整合, 实现物质闭路循环、能量多级利用的模式,实现了“一体化”经营管理,与不入园的化工企业相比,具有了明显优越性。在“十二五”结束后,国家对于已批准的国家生态工业示范园区进行考评,证明园区万元工业增加值占用土地面积下降了30.1%;综合能耗下降了32.7%;新鲜水耗下降了33.6%。平均水重复利用率大于90%;平均工业固废综合利用率达94.1%。

在“十三五”期间,中央又确定了大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、福建古雷、浙江宁波(含舟山拓展区)、广东惠州等七大石油化工产业基地和宁夏宁东、陕西榆林、新疆准东、内蒙鄂尔多斯等四大新型煤化工产业集聚区建设。

快速发展导致诸多问题

21世纪初以来,我国地方政府发展化工园区积极性很高,发展速度过快,回过头来看存在不少问题:

1.没有按照生态工业园区进行科学规划。

由于化工行业具有巨大的经济效益,很多地方政府为了政绩,不顾地区特点和发展化工产业所应具有的条件,盲目推进化工园区的建设。大部分化工园区规划时就没有生态工业园区的理念,也没有按照工业共生原理充分考虑入园企业副产品/废料的相互利用,因此只停留在“第一代经济开发区”水平,缺乏产业特色和核心竞争力。

2.园区建设的标准和规范缺失,项目准入园区的门槛过低。

为实现经济发展,有的园区以牺牲环境为代价,将国家明令禁止的污染重、生产规模小、生产工艺落后的项目引进园区,造成环境风险。

3.基础设施落后。

一方面,一些省、地市级化工园区,在环保基础设施及公用工程配套建设方面严重滞后。有的园区虽然有统一的污水处理厂,但是排放的水并不达标。另一方面,园区对于信息化建设的重要性和必要性认识不足,对信息网络的基础投入不到位,而入园企业对“两化融合”发展的投入强度也不足。

4.化工园区布局风险大。

2006年,国家环保总局对各大水域的化工、石化项目进行的环境风险排查结果显示:被调查的7555个化工项目中,17.9%布设在江河湖海、水库沿岸,32.4%布设于城市附近或人口稠密区。据不完全统计,截至2017年,长江沿岸七省市目前共有化工园区76家,主要是国家级和省级化工(及含化工综合工业区)园区,少部分是市级园区。江苏省现有的58个化工园区中,70%以上集中于沿江、沿海、环太湖地区,对社会生产和群众生活安全构成威胁。

5.环境保护监督力度差,环境风险管理工作水平有待提高,环境风险应急管理体系还没有完全建立起来。

目前在实践中应用较为广泛的《建设项目环境风险评价技术导则》,主要适用于单个或单系列建设项目,对区域性环境风险评估尚缺乏一个《化工园区规划环评环境风险评价技术指南》。覆盖全园区的有害气体和排废水自动检测系统还有待完成建设。特别是当前要求高危化学品生产企业入园形势下,多个易燃易爆、有毒有害的化工企业集聚一个园区内,重大事故叠加风险加大,环境风险管理和应急管理体系更加迫切。